Adolf Endler beschreibt in seinem ersten Kapitel „Frühe Kindheit“ eindrücklich das heimliche Hören ausländischer Sender, wobei ihn besonders Radio London faszinierte. Die BBC hatte bereits früh mit fremdsprachigen Sendungen begonnen: Der erste Dienst startete am 3. Januar 1938 auf Arabisch. Ab dem 27. September 1938 folgten Sendungen auf Deutsch, Italienisch und Französisch, die in der kritischen Phase vor dem Münchner Abkommen über britische Friedensbemühungen berichteten. Bis Ende 1942 baute die BBC ihr Programm auf alle wichtigen europäischen Sprachen aus. Organisatorisch wurden diese Auslandsdienste (administrativ „Externe Dienste der BBC“) nicht durch Rundfunkgebühren, sondern durch staatliche Zuschüsse des britischen Außenministeriums finanziert. Aus dem 1932 gegründeten Empire Service entstand im November 1939 der BBC Overseas Service, der ab 1941 durch einen eigenständigen BBC European Service ergänzt wurde.

Während des Zweiten Weltkriegs verfolgten die deutschsprachigen Sendungen des Londoner Rundfunks vorrangig das Ziel, mit Aufklärung und Propaganda gegen die NS-Herrschaft zu wirken – auch wenn man anfangs von begrenzter Wirkung ausging. Doch neben politischen Nachrichten und Kampagnen gab es ein bedeutendes kulturelles Angebot, insbesondere Literaturprogramme. Diese waren eng mit dem Konzept der „Feindsender“ verbunden, deren Empfang im nationalsozialistischen Deutschland streng verboten und mit schweren Strafen belegt war. Ziel war es, die deutsche Bevölkerung zu informieren, zu desillusionieren und zum Widerstand zu ermutigen – oft durch die Stimmen prominenter deutscher Emigranten.

Literatur als Waffe im Ätherkrieg: Zwei herausragende Beispiele

Thomas Manns moralische Appelle: „Deutsche Hörer!“

Das prominenteste Beispiel sind die 55 Radioansprachen von Thomas Mann, die zwischen Oktober 1940 und Mai 1945 im deutschen Programm der BBC ausgestrahlt wurden. Unter dem Titel „Deutsche Hörer!“ wandte sich der Literaturnobelpreisträger aus seinem amerikanischen Exil direkt an sein Volk. Seine Reden waren sprachlich meisterhaft und von tiefem moralischem Ernst geprägt. Es handelte sich weniger um Nachrichten als um essayistische Appelle, die die Lügen der NS-Propaganda entlarvten, über die Verbrechen des Regimes (inklusive des Holocaust) aufklärten und die moralische Verantwortung der Deutschen betonten. Seine Stimme wurde aus den USA nach London übertragen. Die Ansprachen wurden bereits 1942 in Stockholm erstmals als Buch veröffentlicht (Bermann Fischer Verlag) und erlebten seither zahlreiche Neuauflagen, zuletzt 2025 beim S. Fischer Verlag mit einem Vorwort von Mely Kiyak. Sie gelten als zentrale zeithistorische Dokumente des humanistischen Widerstands.

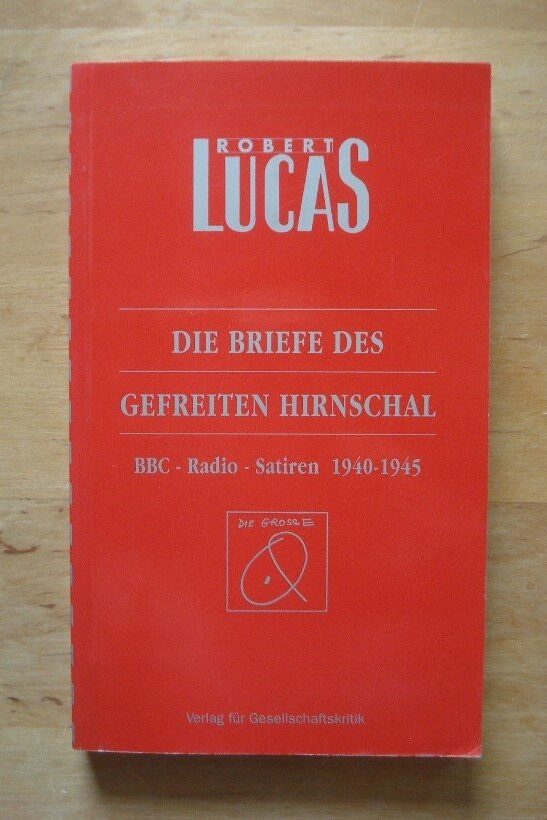

Satire an der Front: Robert Lucas‘ „Briefe des Gefreiten Hirnschal“

Ein weiteres Schlüsselwerk war die äußerst populäre Serie „Briefe des Gefreiten Adolf Hirnschal an seine Frau in Zwieselsdorf“ von Robert Lucas (eigentlich Robert Ehrenzweig, 1904-1984). Der aus Wien emigrierte jüdische Schriftsteller und Journalist schuf ab Dezember 1940 die Figur des scheinbar naiven Soldaten Hirnschal, angelehnt an Hašeks „braven Soldaten Schwejk“. In 100 Briefen (bis Mai 1945 gesendet) schilderte Hirnschal (gesprochen vom Wiener Schauspieler Fritz Schrecker) in einfachem, oft dialektgefärbtem Deutsch den trostlosen Alltag an der Front – knappe Verpflegung, sinnlose Befehle, hohe Verluste. Durch scheinbare Naivität und wörtliches Aufgreifen von NS-Parolen entlarvte die Satire brillant die Diskrepanz zwischen Propaganda und Realität. Die Serie erreichte Schätzungen zufolge im letzten Kriegsjahr bis zu 10 Millionen heimliche Hörer in Deutschland und den besetzten Gebieten. Sie untergrub die Moral, säte Zweifel am Regime und bot durch gemeinsames Lachen über dessen Absurdität psychologische Entlastung. Lucas, der bis 1967 für die BBC arbeitete und mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet wurde, veröffentlichte die Briefe später auch als Buch.

Robert Lucas – Die Briefe des Gefreiten Hirnschal – BBC, Radio, Satiren 1940 – 1945

Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Uwe Naumann. – Erschienen als Band 11 der Reihe „Antifaschistische Literatur und Exilliteratur – Studien und Texte“.

ISBN: 3851151860 (ISBN-13: 9783851151862)

Verlag: Verlag für Gesellschaftskritik, Wien

Weitere Stimmen des Widerstands

Neben Mann und Lucas wirkten weitere Emigranten wie Thomas Manns Tochter Erika Mann (als Korrespondentin) oder Satiriker Bruno Adler (mit „Frau Wernicke“) im deutschen Dienst der BBC. Ihre literarisch und intellektuell geprägten Beiträge waren integraler Bestandteil der psychologischen Kriegsführung.

Das Risiko des Hörens

Adolf Endlers Bericht erinnert eindringlich an die Gefahr, der sich Hörer aussetzten: Die Nationalsozialisten versuchten mit Störsendern und Störgeräuschen, den Empfang unerträglich zu machen. Dieser verzweifelte Kampf gegen den „Feindsender“ unterstreicht dessen Bedeutung. Die heutige Selbstverständlichkeit, jederzeit frei auf Informationen zugreifen zu können, steht in scharfem Kontrast zu dieser historischen Realität, die unsere Vorstellungskraft fast sprengt.