Gedanken zur „WORTSCHAU“ #43 (Es hört nie auf) – oder: Warum ich beim Lesen ins Stolpern kam

Beim Lesen dieser Ausgabe drängte sich mir eine Frage auf: Für wen sind diese Texte eigentlich gedacht? Nicht, weil die Sprache unzugänglich wäre – im Gegenteil, Satzbau und Wortwahl sind oft klar –, sondern weil viele Gedichte in einer Dichte von Metaphern, Anspielungen und intertextuellen Bezügen arbeiten, die ohne erhebliches Vorwissen kaum zu entschlüsseln sind.

Ich schätze Lyrik, die herausfordert und gewohnte Denkbahnen verlässt. Doch hier stand ich oft vor einem unsichtbaren Zaun: Wer die Referenzen nicht kennt, bleibt vor verschlossenen Toren. Besonders irritierend ist das Fehlen jeder Kontextualisierung – kein Vorwort, keine Anmerkungen. So entsteht leicht der Eindruck, es gehe nicht nur um ästhetische Erfahrung, sondern auch um eine implizite Prüfung: „Wer das nicht versteht, gehört nicht dazu.“

Dabei könnte selbst hermetische Lyrik Brücken bauen – ohne ihren Anspruch aufzugeben. Ein kurzes Nachwort, das Themen oder Traditionen andeutet? Ein Gespräch mit Autoren und Autorinnen über ihre Quellen? Oder, als Experiment: Ein Gedicht mit und ohne Erläuterungen abdrucken, um zu zeigen, wie Wissen die Lektüre prägt?

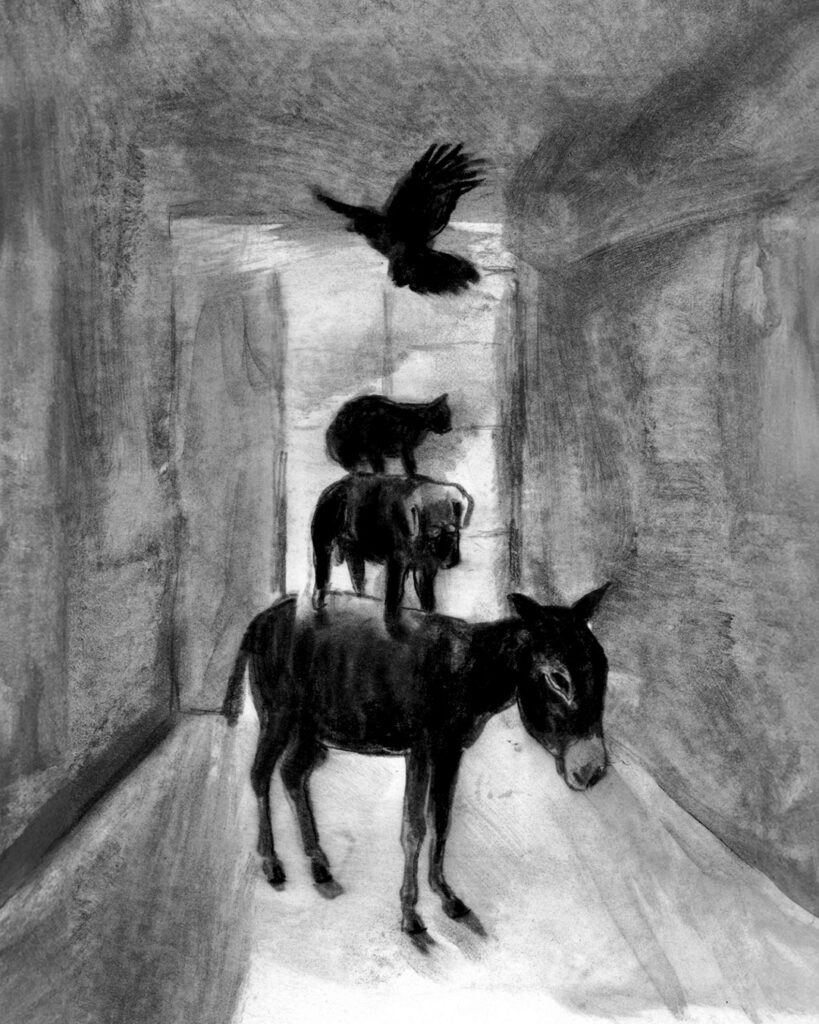

Zwei Illustrationen aus der WORTSCHAU 43 – Mit freundlicher Genehmigung des Künstlers Jörn Peter Budesheim.

Mich würde interessieren: Geht es anderen Lesern Leserinnen ähnlich? Gibt es bereits interne Debatten oder eine bewusste Haltung der Redaktion zu dieser Spannung zwischen Hermetik und Zugänglichkeit? Oder ist das ein Tabu – die Angst, ’schwierige‘ Lyrik zu erklären, könnte sie banalisieren?

Meine Fragen an die Redaktion Johanna Hansen & Wolfgang Allinger und Autoren und Autorinnen:

Zaun oder Tür? Ist die Hermetik bewusstes Programm – oder gäbe es Wege, den Zaun mit einer Tür zu versehen, die Neugierigen offensteht?

Kuration & Haltung: Nach welchen Kriterien werden die Gedichte ausgewählt? Welche Leserschaft stellt ihr euch vor?

Kontext als Angebot: Wie ließe sich das Spannungsfeld zwischen Tiefe und Zugänglichkeit produktiv denken?

Ich schreibe das nicht aus Frust, sondern aus Neugier: Wie halten Sie es mit dieser Balance?

Ich könnte einzelne Zeilen zitieren, um meine Irritation zu belegen – doch das würde dem Anspruch der Gedichte kaum gerecht. Mein Punkt ist strukturell: Wenn Lyrik so dicht referiert, aber keine Leser-/Leserinnenführung anbietet, bleibt sie in meiner Lesart ein Monolog. Und das finde ich schade.

-

Marina Büttner – Notizen, Selbstgespräche

8–12 MinutenIn der WORTSCHAU #44 bin ich auf ein Selbstgespräch von Marina Büttner gestoßen: „In einem vorherigen Leben war ich eine Reisende.“ Reflektierende Notizen um das Reisen – das innere wie das räumliche, um Bewegung und Stillstand, um Erinnerung und Verlust. Etwas in diesem Satz resonierte, ohne dass ich sofort hätte sagen können, warum. Eine erste…

-

WORTSCHAU Nr. 44 – Selbstgespräch

2–3 MinutenDie 44. Ausgabe 2025 der WORTSCHAU widmet sich dem Thema Selbstgespräch und fragt nach der künstlerischen Darstellung des eigenen inneren Erlebens. Die Herausgeber Johanna Hansen und Wolfgang Allinger haben aus über 200 Einreichungen eine vielstimmige Auswahl getroffen, die das Selbstgespräch in seinen unterschiedlichsten literarischen Formen erkundet – von lyrischen Reflexionen bis zu autofiktionalen Erzählungen. Hauptautorin…

-

Marina Büttner – Jüdischer Friedhof Weißensee

3–4 MinutenAnnähernd gelesen | Gedichtlektüre und Kontext. Das 1-strophige Gedicht von Marina Büttner verdichtet eine Momentaufnahme auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee zu einer Folge von starken, teils naturrohen Bildern, in denen persönliche Erschütterung und historische Schwere ineinanderfließen. Zwischen verwitterten Steinen, Symbolen und Zeichen des Verfalls verhandelt es die Beziehung von Zeit, Wahrheit und Erinnerung. Gelesen habe…

-

Dialog über Hermetik und Zugänglichkeit in der Lyrik

5–7 MinutenEin Nachtrag zur WORTSCHAU Nr. 43 | Mein kritischer Beitrag zur WORTSCHAU Nr. 43 hat auf Facebook eine bemerkenswert konstruktive Diskussion ausgelöst. Dass sich Herausgeber, Autorinnen und Autoren die Zeit genommen haben, auf meine Fragen einzugehen, freut mich sehr – und zeigt, dass die Spannung zwischen Hermetik und Zugänglichkeit keine einseitige Irritation ist, sondern ein…

-

Jane Wels‘ Sandrine

3–4 MinutenErinnerungen sind selten linear. Sie flackern, tauchen auf, verschwimmen, brechen ab – und genau dieses Flirren liegt im Text über Sandrine. Ein weibliches Ich spricht, nicht in klaren Linien, sondern in Schichten und Sprüngen. „Ihr Atem ist so leise wie ein Hauch Gänsedaunen.“ Zeit scheint stillzustehen, nur um im nächsten Moment „ein Hüpfspiel“ zu werden.…

-

Angelica Seithe – DIE ALTE FRAU

3–4 MinutenDIE ALTE FRAU Schnee ist gefallenSchon wird es NachtAuf weißer Decke nicht eineSpur, nicht Vogel nicht KatzeEs kommt kein BesuchEs kommt keiner heutees kommt keiner morgenSie kehrt und kehrtimmer gründlicher kehrt sie denStraßenzugang zu ihrem Haus Annähernd gelesen | Das Gedicht ist schlicht gebaut: kurze, prosanahe Zeilen ohne Reim, ohne übermäßige Interpunktion. Es öffnet mit…

-

WORTSCHAU Nr. 43

2–3 MinutenGedanken zur „WORTSCHAU“ #43 (Es hört nie auf) – oder: Warum ich beim Lesen ins Stolpern kam Beim Lesen dieser Ausgabe drängte sich mir eine Frage auf: Für wen sind diese Texte eigentlich gedacht? Nicht, weil die Sprache unzugänglich wäre – im Gegenteil, Satzbau und Wortwahl sind oft klar –, sondern weil viele Gedichte in…

-

BECKENENDLAGE – Kathrin Niemela

3–4 MinutenWenn Wasser zur Hinrichtungsstätte wird – Eine Annäherung an das Gedicht „Beckenendlage“ von Kathrin Niemela | Der Titel klingt nach Krankenhaus, nach Ultraschall und besorgten Hebammen: „Beckenendlage“ – ein geburtshilflicher Fachbegriff für eine riskante Position des Kindes im Mutterleib. Doch Kathrin Niemelas Gedicht führt nicht in den Kreißsaal. Es führt ins Wasser. Ins Ertränkungsbecken. Drekkingarhylur:…

-

WORTSCHAU 43 – Es hört nie auf

1–2 MinutenDiese Ausgabe des Literaturmagazins WORTSCHAU präsentiert sich als besonders lyrik-fokussierte Publikation mit Thomas Kunst als Hauptautor. Feridun Zaimoglu charakterisierte Kunst in seiner Kleist-Preis-Begründung als den „sprachbesessensten und herzverrücktesten deutschen Dichter unserer Zeit“ – eine durchaus plakative Zuschreibung, die der Leser selbst überprüfen kann. Kleine Einblicke in Thomas Kunsts Gedankenwelt | Der beigefügte Fragebogen gibt Einblicke…

-

Jörn Peter Budesheim

1–2 MinutenIn der WORTSCHAU 43 bin ich auf Arbeiten von Jörn Peter Budesheim gestoßen. Besonders auffällig ist dabei, wie er in seinen Zeichnungen mit verschiedenen Ebenen arbeitet. Sie erschließen sich nicht sofort, sondern fordern dazu auf, gelesen zu werden – Schicht für Schicht. Und das passt gut zu diesen Gedichten. 1960 in Marburg geboren, arbeitete Budesheim…