Das Gedicht zeigt eine Spannung zwischen der Erfahrung von Wegen in der Natur und ihrer abstrakten Darstellung durch den Menschen. Während die Wege „inmitten metallisch glänzender Wasser“ scheinbar „nicht enden wollen“, sondern sich „biegen und den Ausgang finden“, werden sie in der kartografischen Abbildung „zusammengezogen“ und „verschwinden im Nichts“. Damit wird deutlich, dass Wege in der Natur offen und organisch verlaufen, während die menschliche Darstellung sie auf eine begrenzte, vereinfachte Form reduziert.

Die Wahrnehmung der Wege als „kein Ende“ verweist nicht auf ihre tatsächliche Beschaffenheit, sondern auf die Entfremdung des Menschen, der die Zeichen der Natur nicht mehr lesen kann. Die Karte zeigt lediglich Linien, die ins Nichts laufen, während die Wirklichkeit der Natur unbeeinträchtigt bleibt.

Im Schlussteil heißt es: „Alles verschmilzt und ergibt ein Ganzes. Ohne Widerspruch nimmt die Natur es hin.“ Diese Aussage verweist weniger auf die Natur selbst – die ist davon unberührt – als vielmehr auf den Umstand, dass die Natur nicht „protestiert“, wenn der Mensch sie in schematische Darstellungen presst. Das „Hinnehmen“ beschreibt also die menschliche Projektion: Die Karte reduziert Wege zu abstrakten Linien, doch die Natur bleibt, wie sie ist.

Ein vergleichbares Motiv findet sich in der Literatur bei Robert Walser, etwa im Spaziergang (1917), wo das ziellose Gehen selbst zum Inhalt wird und der Weg kein Ende zu kennen scheint – eine ähnliche Perspektive des sich Verlieren im Unterwegssein. Auch Hermann Hesse greift in seinem Gedicht Im Nebel (1911) das Gefühl des Orientierungsverlustes auf, wenn Wege verschwinden und die Verbindung zur Umwelt unsicher wird. Bei Rainer Maria Rilke erscheinen Wege in den Neuen Gedichten als Übergänge, die in etwas Größeres hineinführen, ähnlich der Verschmelzung im Schlussteil des Gedichts.

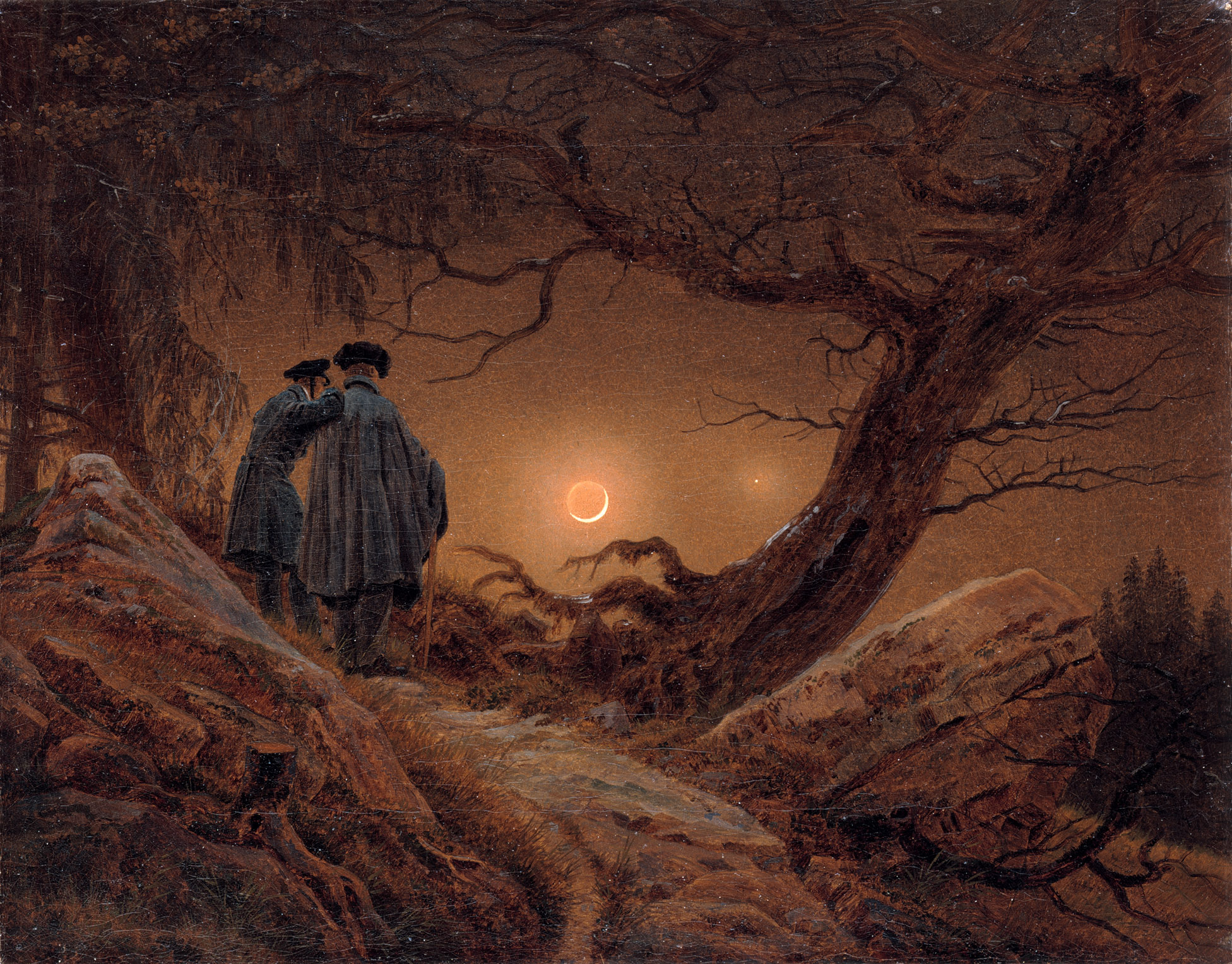

In der bildenden Kunst wird die Spannung zwischen Naturweg und Kartendarstellung besonders bei Irmgard Kramer sichtbar: Ihre reduzierten Stadtpläne abstrahieren reale Wege zu Linienrastern, die ins Unbestimmte führen. Anja Sonnenburg wiederum visualisiert in Werkgruppen wie Von Zeit zu Zeit Wanderungen in exakten Wegzeichnungen, bei denen jedoch die lebendige Erfahrung des Gehens fehlt – ein direkter Bezug zu der im Gedicht beschriebenen Abstraktion. Sabine Schneider macht durch das Übermalen von Schulkarten sichtbar, wie Grenzen und Linien verschwinden oder sich verschieben, wodurch die vermeintliche Klarheit der Karte brüchig wird. Und in einer älteren Tradition zeigen die Landschaften von Caspar David Friedrich Wege, die sich in die Ferne verlieren und eine unendliche Dimension andeuten, während Richard Long mit seinen Land-Art-Arbeiten das Gehen selbst als Naturerfahrung festhält.

So verknüpft das Gedicht die konkrete Erfahrung des Gehens mit der abstrakten, menschlichen Darstellung auf der Karte. In Literatur und Kunst wird dieses Spannungsfeld zwischen lebendigem Weg und abstrahierter Linie immer wieder thematisiert – sei es im Verlaufen, im Verschwinden oder im Versuch, Natur in ein formales Raster zu bannen.

Einige Beispiele:

Literatur

Robert Walser – Der Spaziergang (1917)

→ Thematisiert das Gehen als existenzielles Erleben. Wege sind hier kein Mittel zum Ziel, sondern eine unendliche Bewegung, die das Verlaufen einschließt. Parallele: Der Mensch verliert sich im Gehen, ähnlich der scheinbaren Endlosigkeit der Wege im Gedicht.

Hermann Hesse – Im Nebel (1911)

→ Wege verschwinden, Orientierung geht verloren. Symbol für Vereinzelung und Entfremdung. Parallele: Das Nicht-mehr-Lesen-Können der Wegzeichen in der Natur.

Rainer Maria Rilke – Neue Gedichte (um 1907–08)

→ Wege als Bilder für Übergänge, Offenheit, manchmal Auflösung. Parallele: Natur akzeptiert die Verschmelzung, während der Mensch Orientierung sucht.

Peter Handke – Der kurze Brief zum langen Abschied (1972) / Versuch über den geglückten Tag (1991)

→ Spaziergänge und Wege als innere Bewegung, oft verbunden mit einer Distanz zur Natur. Parallele: Unterschied zwischen Naturverbundenheit und menschlicher Projektion.

Bildende Kunst

Irmgard Kramer

→ Reduzierte Stadtkarten, Linienraster, Überlagerungen. Parallele: Wege werden in der Natur erfahren, auf der Karte jedoch abstrahiert und ins Nichts geführt.

Elvira Lantenhammer

→ „Lagepläne“ als farbige Abstraktionen von Orten. Parallele: Emotionale, subjektive Karten im Gegensatz zur nüchternen Vermessung – zwischen Natur und Darstellung.

Anja Sonnenburg

→ Diagrammatische, präzise Kartografien, oft über Verschwinden und Transformation. Parallele: Das „kein Ende finden“ im Gedicht entspricht der Unmöglichkeit, den Wandel exakt festzuhalten.

Sabine Schneider

→ Übermalungen alter Schulkarten, Grenzen und Linien verschwimmen. Parallele: Das Auflösen der klaren Wegführung auf Karten – Natur lässt sich nicht dauerhaft fixieren.

Caspar David Friedrich (romantische Tradition)

→ Wege in Landschaften, die sich in die Ferne verlieren. Parallele: Die endlos wirkenden Pfade, die gleichzeitig eine höhere Einheit (Natur, Transzendenz) andeuten.

Richard Long (Land Art, international)

→ Gehen als Kunstform, Spuren in Landschaften. Parallele: Weg als Prozess, organisch mit Natur verbunden, nicht als kartografisch fixierbare Linie.

WEGE veröffentlicht in:

Jürgen Völkert-Marten – UNSER FORTGESETZTER WUNSCH NACH OPTIMUSMUS

Tentamen-Drucke Bad Cannstatt – Kleine Handbibliothek – Heft 3

ISBN 3-921625-09-2

1977

-

Jürgen Völkert-Marten – KLARSTELLUNG

2–4 MinutenDas Gedicht „Klarstellung“ konfrontiert das lyrische Ich mit einer beschädigten Puppe und zwingt es in eine vielschichtige Reflexion über Schuld, Verantwortung und Wahrnehmung. Die zentrale Metaphorik kreist um das verstörende und mehrdeutige Bild der Puppe mit den „leeren Augenhöhlen“. Puppen sind traditionell Kinderspielzeug, Objekte der Fürsorge und Projektion – hier aber ist sie beschädigt, ihrer…

-

KLARSTELLUNG DER PUPPE

1–2 MinutenIhr seht mich an und nennt es Schuld. Doch meine Augen sind leer, weil ihr sie mir genommen habt. Ihr habt mich in dieses Gitter gestellt, mich zu eurer Bühne gemacht, mich schweigen lassen, damit ihr in mir sprechen könnt. Euer Blick legt Lasten auf mich, die ich nicht tragen will. Ich bin kein Spiegel…

-

Gründe – Jürgen Völkert-Marten

5–8 MinutenJürgen Völkert-Marten konstruiert in diesem Gedicht einen Zirkel aus Flucht und Rückkehr. Das lyrische Ich denkt an seine „Ingo-Zahl“ – einen Begriff, der rätselhaft bleibt, aber offenbar eine Art Bewertung oder Messung seiner selbst darstellt. Diese Beschäftigung mit der eigenen Vermessung führt ihn zu einer Erkenntnis: Wichtigeres existiert, doch dieses Wichtigere entzieht sich seinem Zugriff.…

-

Jürgen Völkert-Marten – NOSTALGIE

3–5 MinutenDieses Gedicht ist ein einziger Atemzug. Zwar gliedern Kommata den Text und ein Punkt beschließt ihn, doch syntaktisch bleibt es ein langer, fließender Satz. Die Interpunktion ordnet, ohne zu zerhacken – die Kommata schaffen Pausen wie beim Sprechen, wenn man Luft holt, ohne den Gedankenfluss zu unterbrechen. Die wiederholten Konjunktionen „und“ schaffen Rhythmus und Vorwärtsdrang…

-

Jürgen Völkert-Marten – Ratlos

3–4 MinutenEs ist das erste Gedicht, dass mir auffällt, als ich nach dem abgedruckten Holzschnitt von Heinz Stein suche. Ich überlege, ob ich das Heft gleich wieder schließe. Manchmal trifft man auf Texte, die so gar nicht, nicht mehr zu eigenen Lebenssituation passen. Also, ich habe es dennoch gelesen und hier ist meine – auf Abstand…

-

Jürgen Völkert-Marten UNSER FORTGESETZTER WUNSCH NACH OPTIMISMUS

2–3 MinutenJürgen Völkert-Marten entdeckte ich durch Zufall, auf der Suche nach Texten von Ille Chamier. Auf einer Verkaufsplattform bot der Autor verschiedene Ausgaben der Zeitschrift „jeder art“ an – und mit ihnen diesen schmalen Lyrikband aus dem Jahr 1977. Ergänzt durch einen Holzschnitt von Heinz Stein erwies sich der Fund als gedeihliche Entdeckung. Völkert-Marten stellt mit…

-

Jürgen Völkert-Marten

2–3 MinutenJürgen Völkert-Marten (*23. Mai 1949 in Gelsenkirchen) ist ein deutscher Schriftsteller, der in erster Linie durch seine Lyrik bekannt wurde. Sein Debüt gab er 1974 mit dem Gedichtband Keine Zeit für Träumer. In den folgenden Jahrzehnten veröffentlichte er zahlreiche weitere Werke und etablierte sich als eine markante Stimme der deutschsprachigen Gegenwartslyrik. Der Autor lebt in…

-

Jürgen Völkert-Marten – Wege – Anders gelesen

3–5 MinutenDas Gedicht zeigt eine Spannung zwischen der Erfahrung von Wegen in der Natur und ihrer abstrakten Darstellung durch den Menschen. Während die Wege „inmitten metallisch glänzender Wasser“ scheinbar „nicht enden wollen“, sondern sich „biegen und den Ausgang finden“, werden sie in der kartografischen Abbildung „zusammengezogen“ und „verschwinden im Nichts“. Damit wird deutlich, dass Wege in…

-

PROMETHEUS – Jürgen Völkert-Marten

3–4 MinutenDas Gedicht „Prometheus“ arbeitet mit einer besonderen Erzählsituation: Ein Sprecher wendet sich direkt an den mythischen Titanen selbst. Durch die durchgehende Du-Ansprache entsteht der Eindruck einer unmittelbaren Konfrontation mit der prometheus’schen Figur, die hier nicht nur als literarische Metapher fungiert, sondern als konkreter Gesprächspartner angesprochen wird. Die Umdeutung des Mythos Der Text nimmt eine interessante…

-

Jürgen Völkert-Marten – Wege – Lyrik

3–4 Minuten„Wege“ führt uns durch einen merkwürdigen Wechsel der Perspektiven: Erst sind wir mittendrin im Matsch und Regen, dann schauen wir von oben auf eine Landkarte. Diese Bewegung von der körperlichen Erfahrung zur abstrakten Betrachtung durchzieht das ganze Gedicht wie ein roter Faden. Unterwegs im Regen Die erste Strophe lässt uns förmlich die nassen Füße spüren.…