Ob Cholera, Pest oder aktuell Corona – wer, wenn nicht die Literatur ist dazu befähigt, das Thema Epidemie zu reflektieren, zu deuten, aufzuarbeiten? Sie kann die LeserInnen vermeintlich ferne Ereignisse nachvollziehen lassen in dem sie andere Perspektiven einnimmt – zum Erkenntnisgewinn und zur Warnung.

Die literarische Aufarbeitung von Epidemien hat eine lange Tradition. Es gibt zahlreiche Bücher, die sich vielschichtig mit Massenerkrankungen und ihren Auswirkungen befassen. In diesem Monat sind dazu gleich zwei Bücher erschienen.

Während die Schriftstellerin Juli Zeh den ersten Lockdown und seine Folgen in die Handlung ihres neuen Romans „Über Menschen“ einfließen lässt, hat die Journalistin Carolin Emcke den Essayband „Journal“ herausgegeben. Hierin sind ihre täglichen Notate ausgearbeitet, die sie zuerst für die Süddeutsche Zeitung verfasst hatte.

In einem Interview mit ihrem Verlag Luchterhand erklärt Juli Zeh, ihre Motivation den Zeitgeist einfließen zu lassen. „Bei „Über Menschen“ ist das noch intensiver geworden. Ich hatte die erste Fassung des Romans schon geschrieben, als sich die Pandemie über die Welt auszubreiten begann. Für mich war es ausgeschlossen, an dem Text weiterzuarbeiten, ohne darauf zu reagieren. Deshalb habe ich den Roman ein zweites Mal von Neuem geschrieben und die aktuellen Ereignisse mit einfließen lassen. Das war einerseits ein Wagnis, so nah an den täglichen Entwicklungen zu schreiben, andererseits war es aber auch spannend und für mich eine Möglichkeit, Dinge zu verarbeiten, die für uns alle schwer und belastend sind.“ Juli Zeh ist bekannt dafür, aktuelles Zeitgeschehen in ihre Romane einzubinden, wie auch hier geschehen. Auch wenn der erste Lockdown lediglich einer der Erzählstränge in ihrem Roman ist, so hat er doch bedeutende Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte. Die in Berlin lebende Hauptprotagonistin Dora, trennt sich von ihrem Freund. Sie flüchtet quasi vor ihm aufs Land, weil er, von Pandemie-Panik befallen, ihr Leben mit Einschränkungen manipulieren will. Allerdings entpuppt sich das vermeintlich sichere Leben auf dem Land als Utopie, den dort trifft Dora ebenfalls auf Probleme, nur andere.

Carolin Emcke hat für ihre Auseinandersetzung mit der Pandemie die Form eines essayistischen Journals gewählt. Ihre Eintragungen beginnen im März 2020 und sind teils sehr privat. Sie schildert in ihrem Buch die Auswirkungen, die Corona auf ihr persönliches Leben hat, überprüft welche Positionen sie als politisch denkender Mensch einnimmt und wechselt dann die Perspektive hin zur Reflexion allgemeiner gesellschaftlicher Auswirkungen. Ihr Fokus liegt dabei auf einem konstruktiven Umgang mit der Pandemie. In einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk sagt sie: „Wir werden später wissen, wie wir uns geirrt haben. Ein Journal wie dieses wird auch ein Journal der Fehleinschätzungen sein.“

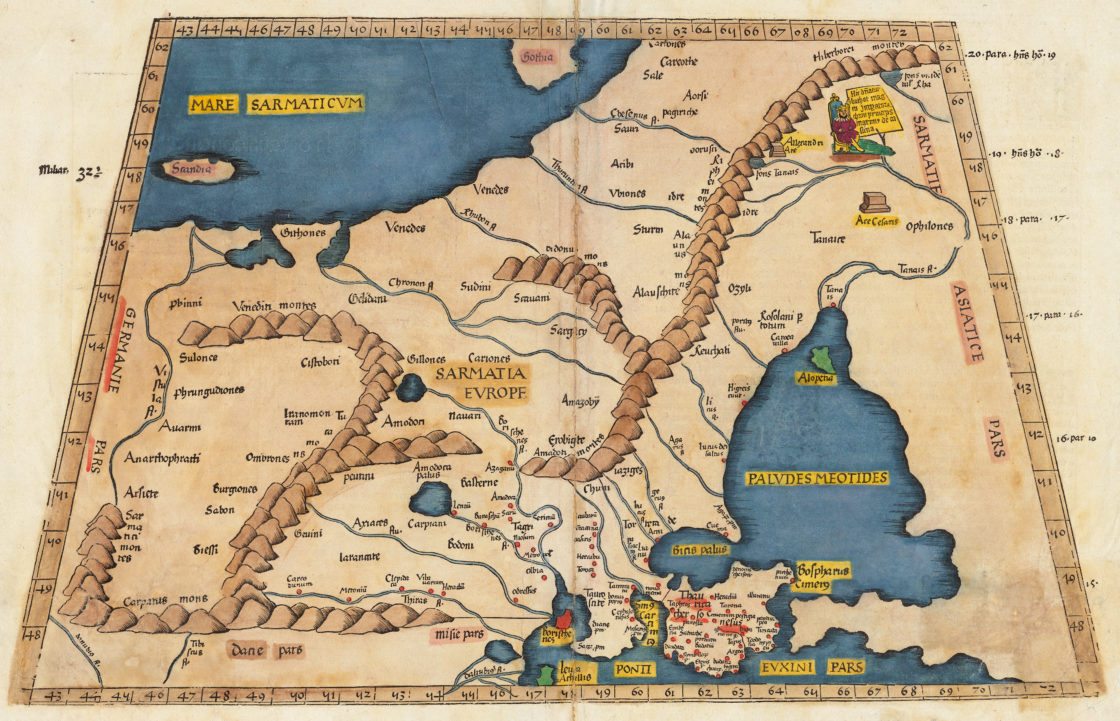

„Zu früheren Epidemien wie die Pest und Cholera haben vornehmlich Chronisten zeitnah über diese Seuchen geschrieben. Erst im Nachhinein entstanden aufarbeitende belletristische Werke. Das scheint sich nun zu verändern“, sagt die Literaturwissenschaftlerin Marie Fischer von der Leuphana Universität in Lüneburg. Durch jederzeit verfügbare Informationen, wie im Internet, hätten AutorInnen leichteren und einen umfassenden Zugriff und könnten so schneller in die beschreibende Aufarbeitung einsteigen.

Wie dies aussehen kann zeigt sich in weiteren Veröffentlichungen zu Corona:

Den Anfang machte vermutlich die Chinesin Fang Fang mit ihrem Roman Wuhan Diary, der bisher nur im westlichen Ausland erscheinen konnte. Hier setzt sie sich ausführlich mit der Propaganda des totalitären Chinas auseinander. Dagegen hat die Autorin Lola Randl mit „Die Krone der Schöpfung“einen sogenannten Dorfroman geschrieben, in dem sie das vermeintlich sichere Leben auf dem Land aufs Korn nimmt.

Zadie Smith hat einen Essayband herausgegeben. „Betrachtungen. Corona-Essays“ sind während des ersten Lockdowns entstanden. Darin beschäftigt sie sich mit Fragen wie „Was bedeutet es, sich in eine neue Realität zu fügen – oder sich ihr zu widersetzen?“ Ein Aspekt, der aktuell viele Menschen durch die wiederholten Lockdowns umtreibt.

Es sind weitere Romane und Erzählungen erschienen; auch die Lyrik setzt sich mit dem Thema auseinander. So manch einer befürchtet bereits eine Flut an Corona-Literatur.