In der WORTSCHAU #44 bin ich auf ein Selbstgespräch von Marina Büttner gestoßen: „In einem vorherigen Leben war ich eine Reisende.“ Reflektierende Notizen um das Reisen – das innere wie das räumliche, um Bewegung und Stillstand, um Erinnerung und Verlust. Etwas in diesem Satz resonierte, ohne dass ich sofort hätte sagen können, warum.

Eine erste Annäherung: Was steht da?

Gebunden und dennoch unterwegs

Der Text beginnt mit einer zeitlichen Verschiebung: „In einem vorherigen Leben war ich eine Reisende.“ Die Formulierung legt nahe, dass zwischen damals und heute ein Bruch liegt, vielleicht sogar eine Art Tod des früheren Selbst. Doch gleich im nächsten Satz wird dieser Zustand präzisiert: „Ich war gebunden, aber reisend.“

Das ist keine Auflösung des Widerspruchs, sondern seine Benennung. Büttner arbeitet hier mit Paradoxien, die nicht aufgelöst werden können und auch nicht sollen. Wer gebunden ist und dennoch reist, bewegt sich in einem Zwischenraum – vielleicht physisch eingeschränkt, aber mental oder imaginativ in Bewegung. Oder umgekehrt: äußerlich unterwegs, aber innerlich gefangen.

„Von Sprachlosigkeit umgeben, aber war auf Reisen“ – auch hier wieder: keine Erklärung, keine Hierarchie zwischen den beiden Zuständen. Die Sprachlosigkeit wird nicht überwunden durch das Reisen, sie begleitet es.

Reisen als Denkbewegung

„Während ich ging, verfasste ich formelle Gedanken, um sie weiter zu verfolgen.“

Hier wird das Gehen zum Denken, das Reisen zur intellektuellen Praxis. Die „formellen Gedanken“ klingen zunächst steif, fast bürokratisch – doch das Wort „formell“ könnte auch bedeuten: in Form gebracht, fixiert, damit sie nicht verlorengehen. Das Reisen erzeugt Gedanken, und diese müssen festgehalten werden, um ihnen „weiter zu folgen“.

Es entsteht ein doppeltes Folgen: Die Sprecherin folgt einem Weg, und sie folgt ihren eigenen Gedanken, die während des Gehens entstehen.

Eine Reise ist ein Augapfel

Dieser Satz ist der Dreh- und Angelpunkt des Textes. Die Metapher ist ungewöhnlich, fast befremdlich: „Eine Reise ist ein Augapfel.“

Der Augapfel ist das Organ des Sehens – verletzlich, exponiert, ohne Schutz. Er ist das, womit wir die Welt wahrnehmen, aber er ist auch das, was gesehen werden kann. Eine Reise als Augapfel zu bezeichnen, bedeutet also: Die Reise ist ein Wahrnehmungsorgan. Sie ist die Art und Weise, wie die Sprecherin die Welt erfährt.

Doch im nächsten Satz wird die Metapher weitergedreht: „Ich sehe und versehe mich, kann keinen Abstand zum Vergangenen halten.“

„Versehen“ hat mehrere Bedeutungen: sich irren, aber auch: ausgestattet sein, versorgt werden. Beides passt hier. Die Sprecherin sieht, aber sie sieht auch falsch, oder sie sieht zu viel. Der fehlende Abstand zum Vergangenen bedeutet: Die Erinnerungen drängen sich auf, ohne Distanz, ohne Filter.

Bilder, die bedrängen

„Dichter kommt nun alles, was ich auf meinen Reisen sah und bedrängt mich, bis ich nach Luft schnappe und weine.“

Die Erinnerungen sind keine sanften Rückblicke. Sie bedrängen, sie nehmen der Sprecherin die Luft. Das „Dichter“ meint hier nicht nur räumlich näher, sondern auch intensiver, verdichteter. Was einst erlebt wurde, kommt jetzt mit voller Wucht zurück.

Und dann folgt eine der stärksten Stellen im Text: „Ich vergesse nie das Fußbad im warmen Schwefelwasser, obwohl es November war, halt ich die Sonne an einem Bindfaden fest.“

Das Bild ist so konkret und zugleich so surreal, dass es wie ein Traum wirkt. Das Schwefelwasser im November – ein Kontrast zwischen Wärme und Kälte, zwischen Heilung und rauer Jahreszeit. Die Sonne am Bindfaden – ein unmögliches Bild, das dennoch funktioniert, weil es die Verzweiflung zeigt, mit der die Sprecherin versucht, einen Moment festzuhalten.

„Das funktioniert, wenn man am Ort seiner großen Sehnsucht ist.“

Dieser Satz ist eine Erklärung, aber auch ein Eingeständnis: Diese Fixierung ist nur möglich, wenn man dort ist, wo man hinwollte. Doch was passiert, wenn man diesen Ort verlässt?

Das Licht des Fortseins

„Am Fortsein ist immer das Licht am schönsten, das morgens über die Seele streicht.“

„Fortsein“ – ein einfaches, fast kindliches Wort, und doch so präzise. Es meint nicht das Ankommen, sondern das Unterwegssein. Das Licht, das morgens über die Seele streicht, ist ein Bild von großer Zartheit. Es ist keine äußere Landschaft, die beschrieben wird, sondern eine innere Stimmung.

Das Reisen wird hier zu einem Zustand erhöhter Wahrnehmung, in dem das Licht anders erscheint, in dem die Seele berührt wird. Doch dieser Zustand ist vergangen.

Schlagbäume und der Abstieg

„Doch die Ferne war weit und die Reisen wurden rar. Wann wurden die Wege mit Schlagbäumen versehen?“

Die Frage bleibt offen. Es gibt keine Antwort darauf, wann und warum die Wege versperrt wurden.

„Keine Passage, nur der Abstieg. Felsige Krusten.“

Die Sprache wird härter, karger. Keine weichen Bilder mehr, keine Sonne am Bindfaden. Nur noch Fels, Kruste, Abstieg. Das Reisen ist zu Ende, und was bleibt, ist ein Absteigen in etwas Steinernes, Unbewegliches.

Die Unruhe der Zurückgebliebenen

„Wäre ich geblieben, wäre ich eine Reisende. So bin ich die Unruhe der Zurückgebliebenen.“

Der letzte Satz ist ein meisterhaft konstruiertes Paradox. Wäre sie geblieben – an einem Ort, ohne zu reisen –, wäre sie eine Reisende. Das klingt zunächst widersprüchlich, macht aber Sinn, wenn man das Reisen als innere Haltung begreift.

Doch stattdessen ist sie „die Unruhe der Zurückgebliebenen“. Nicht: Sie hat Unruhe. Sie ist sie. Die Identität ist vollständig mit diesem Zustand verschmolzen.

„Zurückgebliebene“ ist ein mehrschichtiges Wort: räumlich zurückgelassen, aber auch entwicklungsmäßig steckengeblieben. Wer zurückgeblieben ist, hat etwas verpasst, ist nicht mitgekommen.

Zweite Schicht: Wie der Text arbeitet

Reise als Selbstbeschreibung, nicht als Handlung

Beim ersten Lesen scheint der Text von Reisen zu erzählen. Doch beim genaueren Hinsehen wird deutlich: Es geht nicht um Orte, nicht um Bewegungen durch die Welt. Der Text beschreibt kein Unterwegssein, sondern die Unmöglichkeit, es fortzusetzen.

Das Reisen ist rückwärts betrachtet – eine frühere Identität. Die Sprecherin beschreibt nicht die Welt, sondern den Zustand ihres inneren Kompasses. Das fehlende Reisen ist ein Symptom dafür, dass der eigene Rhythmus gestört wurde.

Das ist der entscheidende Punkt: Der Text handelt nicht von Reisen, sondern vom Selbst als Reisende. Reisen ist hier kein Tun, sondern eine Seinsweise.

Das paradoxe Ich

Der Text definiert sein Ich ausschließlich über Zustände, die sich widersprechen:

- Gebunden/reisend

- Sprachlos/unterwegs

- Bleibend/reisend

Dadurch entsteht ein „Ich“, das zwischen Modus und Identität eingeklemmt ist. Es gibt keinen festen Ort mehr, nur noch Verschiebungen. Der Text handelt damit weniger vom Reisen selbst als vom Verlust der eigenen Beweglichkeit als Lebensprinzip.

Aber lässt sich das noch weiter fassen? Diese Paradoxien sind nicht nur stilistische Figuren. Sie zeigen ein Selbst, das sich selbst nicht mehr greifen kann. Jede Selbstbeschreibung kippt sofort in ihr Gegenteil. Das ist nicht Unsicherheit, sondern strukturelle Unmöglichkeit: Es gibt keine Position mehr, von der aus sich das Ich beschreiben ließe, ohne sich zu widersprechen.

Erinnerung als Überdruckkammer

Die Erinnerungen bedrängen die Sprecherin so stark, dass sie körperlich werden – Luftnot, Tränen. Das ist nicht nostalgisch. Es ist eine Art Rückstau. Die Bilder – Schwefelwasser, Sonne am Bindfaden – sind keine Idylle, sondern Konzentrate, verdichtet bis zur Schmerzgrenze.

Ich hatte zunächst von „sensorischen Fixpunkten“ gesprochen, aber das ist zu harmlos. Diese Bilder sind keine Anker. Sie erzeugen Druck. Sie funktionieren wie eine Überdruckkammer: Das Vergangene wird komprimiert, bis es physisch spürbar wird.

Der Text lässt offen, ob diese Bilder verlässlich sind. „Versehe mich“ deutet an, dass Erinnerung sowohl trägt als auch täuscht. Die Sonne am Bindfaden ist ein unmögliches Bild – aber es funktioniert, wie der Text selbst sagt. Funktioniert als psychische Realität, nicht als faktische.

Schlagbäume – real oder metaphorisch?

Die Frage „Wann wurden die Wege mit Schlagbäumen versehen?“ bleibt unbeantwortet. Zunächst wirkt sie wie eine Metapher für innere Grenzen – Erschöpfung, Verlust, Alter, psychische Überlastung.

Doch wenn man genauer hinsieht: Schlagbäume sind konkret. Staatlich. Sichtbar. Sie markieren Grenzen, die von außen gesetzt werden. Könnte der Text also auch von realen Reisehindernissen sprechen – ökonomischen Barrieren, Grenzregimen, gesundheitlichen Einschränkungen, politischen Verhältnissen?

Der Text hält beide Lesarten offen. Und gerade diese Unentscheidbarkeit macht ihn stark. Die Schlagbäume sind da – ob sie nun äußere Mächte sind (Staat, Gesellschaft, Gesundheitssystem) oder innere Blockaden, wird nicht geklärt. Vermutlich ist es beides zugleich. Der Moment, in dem man nicht mehr reisen kann, ist selten nur innen oder nur außen begründet.

Verschobene Zeitlichkeit

Der Text arbeitet mit einer eigenartigen Zeitstruktur:

- Das „vorherige Leben“ könnte gestern gewesen sein oder Jahrzehnte zurückliegen

- Das „Fortsein“ ist ein temporärer Zustand, der idealisiert wird

- Das Jetzt ist unscharf, nicht lokalisiert

Die Zeit ist nicht chronologisch organisiert, sondern atmosphärisch. Aber könnte man nicht noch einen Schritt weitergehen?

Die Erinnerungen kehren zurück, als wären sie gegenwärtig („bedrängt mich, bis ich nach Luft schnappe“), während das Gegenwärtige verschwimmt. Das wäre typisch für traumatische Zeit: Das Vergangene drängt sich auf, das Jetzt verliert seine Kontur. Der Text arbeitet nicht mit Vergangenheit und Gegenwart als klar getrennten Zeiten, sondern mit einem Ineinander, in dem das Frühere das Jetzt überlagert.

Dritte Schicht: Was darunter liegt

Der eigentliche Bruch

Beim mehrfachen Lesen kristallisiert sich etwas heraus, das zunächst nicht greifbar war: Der Text beschreibt genau den Moment, in dem jemand merkt, dass das innere Reisen aufgehört hat, bevor das äußere aufgehört hat. Und umgekehrt: Das äußere Reisen hat aufgehört, bevor man bereit war.

Zwischen diesen beiden Erkenntnissen entsteht die „Unruhe“, die den Text trägt.

Es ist nicht nur der Verlust des Reisens. Es ist die Erkenntnis, dass man den Moment verpasst hat, an dem es aufhörte. „Wann wurden die Wege mit Schlagbäumen versehen?“ – die Frage zeigt, dass die Sprecherin es nicht weiß. Es ist schon passiert, ohne dass sie es bemerkt hätte.

Die Identität der Zurückgebliebenen

Der Schlusssatz stellt die größte Zumutung: Das Ich kann nicht mehr reisen – und kann nicht mehr bleiben. Es ist festgelegt auf einen Zustand, der sich selbst widerspricht: Zurückgeblieben und zugleich unruhig.

Diese Unruhe ist nicht Bewegung, sondern Bewegungslosigkeit mit innerer Spannung. Der Text endet also nicht in Stillstand, sondern in einem Zustand, der weder vor noch zurück ermöglicht.

Und hier zeigt sich vielleicht am klarsten, wovon der Text eigentlich handelt: vom Verlust der Beweglichkeit als Lebensprinzip. Nicht von der Unmöglichkeit, physisch zu reisen, sondern von der Unmöglichkeit, sich noch als jemand zu begreifen, der in Bewegung ist.

„Wäre ich geblieben, wäre ich eine Reisende“ – dieser Satz ist kein Wunsch, sondern eine Diagnose. Er sagt: Die Entscheidung, nicht zu bleiben, hat paradoxerweise dazu geführt, dass die innere Beweglichkeit verlorengegangen ist. Hätte sich das Ich entschieden, an einem Ort zu bleiben, hätte es vielleicht die Freiheit bewahrt, innerlich zu reisen. Doch so ist es weder das eine noch das andere.

Schluss: Ein Text über Verlust und Identität

„Notizen, Selbstgespräche“ ist ein Text über die Verschiebung von einer beweglichen Existenz hin zu einem Leben, in dem Reisen – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn – nicht mehr möglich ist. Es ist ein Text über den Verlust einer Identität und die quälende Erinnerung an das, was einmal war.

Büttner schreibt nicht anklagend, nicht selbstmitleidig. Sie schreibt beobachtend, fast sachlich – und gerade das macht die Intensität aus. Die Paradoxien werden nicht aufgelöst, die Widersprüche nicht geglättet. Sie bleiben stehen, wie Felsen, wie felsige Krusten.

Und vielleicht ist genau das die Stärke dieses Textes: dass er keine Antworten gibt, sondern einen Zustand benennt, der sich nicht auflösen lässt. Die Unruhe bleibt. Sie ist das, was übrigbleibt, wenn das Reisen aufhört – das innere wie das äußere.

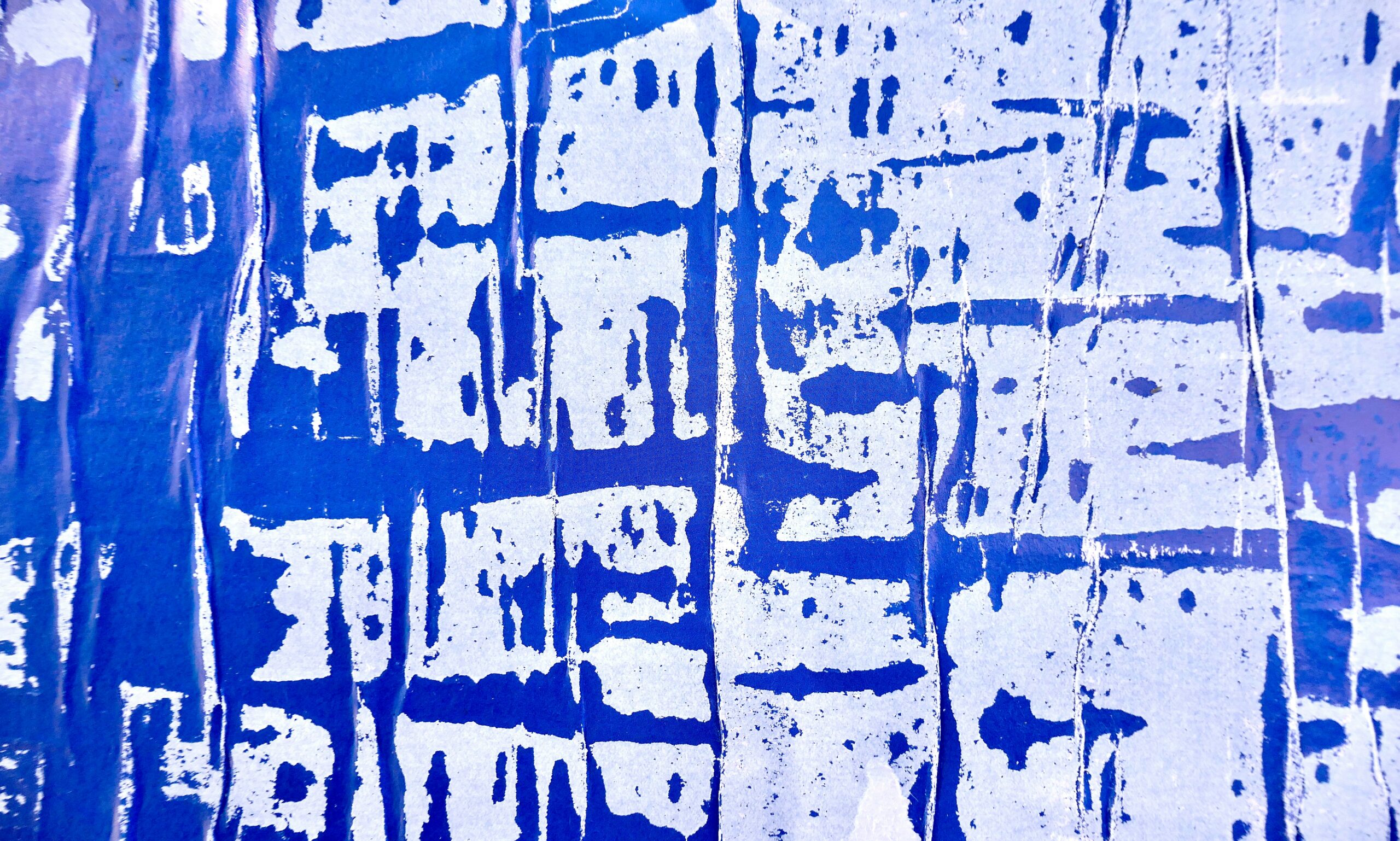

Keine Illustration, eher ein Echo

Diese Aquarell habe ich nach der Lektüre angefertigt. Es stellt den Text nicht nach, sondern öffnet denselben Raum: Zwischenfigur, Schwebe, Fragmentierung, ein geteiltes Selbst. Es ist eine kleine Topografie des Unterwegsseins enstanden: außen Bewegung, innen Unruhe. Beide bleiben sichtbar, aber sie greifen nicht ineinander. Ich habe versucht festzuhalten, was im Text nur kurz aufleuchtet – den schmalen Raum zwischen Fortsein und Zurückbleiben.

-

Marina Büttner – Notizen, Selbstgespräche

8–12 MinutenIn der WORTSCHAU #44 bin ich auf ein Selbstgespräch von Marina Büttner gestoßen: „In einem vorherigen Leben war ich eine Reisende.“ Reflektierende Notizen um das Reisen – das innere wie das räumliche, um Bewegung und Stillstand, um Erinnerung und Verlust. Etwas in diesem Satz resonierte, ohne dass ich sofort hätte sagen können, warum. Eine erste…

-

Katia Tangians Barsik

2–3 MinutenKatia Tangians Cover für diese Ausgabe zeigt ein Foto aus den Achtzigern: ein Mann, der grimassiert, im Hintergrund Teile einer Stereoanlage. Ein Schnappschuss, wie es ihn tausendfach gibt. Der Text, der das Bild umfließt, erzählt von Barsik – einem Kater, der in der Nachbarschaft als bösartiges Mistvieh galt und ständig mit den anderen Katern auf…

-

WORTSCHAU Nr. 44 – Selbstgespräch

2–3 MinutenDie 44. Ausgabe 2025 der WORTSCHAU widmet sich dem Thema Selbstgespräch und fragt nach der künstlerischen Darstellung des eigenen inneren Erlebens. Die Herausgeber Johanna Hansen und Wolfgang Allinger haben aus über 200 Einreichungen eine vielstimmige Auswahl getroffen, die das Selbstgespräch in seinen unterschiedlichsten literarischen Formen erkundet – von lyrischen Reflexionen bis zu autofiktionalen Erzählungen. Hauptautorin…

-

Jane Wels – Bitte versuchen sie, …

3–5 MinutenAnnähernd gelesen | Zwischen Sprache, Ordnung und AuflösungJane Wels‘ Gedicht „Bitte versuchen Sie,“ ist ein Text über die Unmöglichkeit, gefasst zu werden – und zugleich ein Text, der sich selbst beim Versuch des Fassens beobachtet. Es spielt mit der Spannung zwischen Sprache und Identität, zwischen Ordnung und Auflösung, und ist dabei zugleich selbstreflexiv, ironisch und…

-

Marina Büttner – Jüdischer Friedhof Weißensee

3–4 MinutenAnnähernd gelesen | Gedichtlektüre und Kontext. Das 1-strophige Gedicht von Marina Büttner verdichtet eine Momentaufnahme auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee zu einer Folge von starken, teils naturrohen Bildern, in denen persönliche Erschütterung und historische Schwere ineinanderfließen. Zwischen verwitterten Steinen, Symbolen und Zeichen des Verfalls verhandelt es die Beziehung von Zeit, Wahrheit und Erinnerung. Gelesen habe…

-

Marina Büttner

2–3 Minuten„So bin ich die Unruhe der Zurückgebliebenen.“ – Dieser Satz steht am Ende eines Gedichts aus der WORTSCHAU #44, und er zeigt, wie Marina Büttner schreibt: ohne Umschweife, mit einer Direktheit, die sich erst Tage später ganz entfaltet. Ihre Texte sind keine sanften Landschaftsbeschreibungen – sie sind Selbstgespräche, die an die Oberfläche drängen, handgeschrieben, getuscht,…