Die Lyrikreihe „Poesiealbum“ wurde 1967 in der DDR vom Dichter und Lektor Bernd Jentzsch im Verlag Neues Leben gegründet. Dieser Verlag gehörte zur FDJ (Freie Deutsche Jugend) und unterstand deren politischer Aufsicht. Die Idee war, Lyrik einem breiten Publikum zugänglich zu machen und sie „unters Volk“ zu bringen. Die Hefte kosteten sehr günstige 90 DDR-Pfennig – etwa der Preis eines Brotes – und waren praktisch im Format, um bequem in eine Jacken- oder Handtasche zu passen.

Bis 1990 erschienen insgesamt 275 Ausgaben (monatlich ein Heft) und 15 Sonderausgaben, oft zu den jährlichen Poetenseminaren der FDJ. Damit gilt die Reihe als die umfangreichste Lyrikreihe in Deutschland. Jedes Heft umfasste 32 Seiten, hatte eine farbige Umschlagvignette und eine doppelseitige Grafik in der Mitte, oft von zeitgenössischen Künstlern. Sie waren jeweils einem Lyriker gewidmet, mit biografischen Angaben und Zitaten. Gedichte wurden oft in deutscher und der Originalsprache abgedruckt.

Die Hefte waren in Buchhandlungen und an Zeitungskiosken erhältlich. Obwohl die durchschnittliche Auflage bei 12.000 Exemplaren lag, waren einige Ausgaben sehr begehrt und wurden zur „Bückware“, da die Nachfrage das Angebot überstieg.

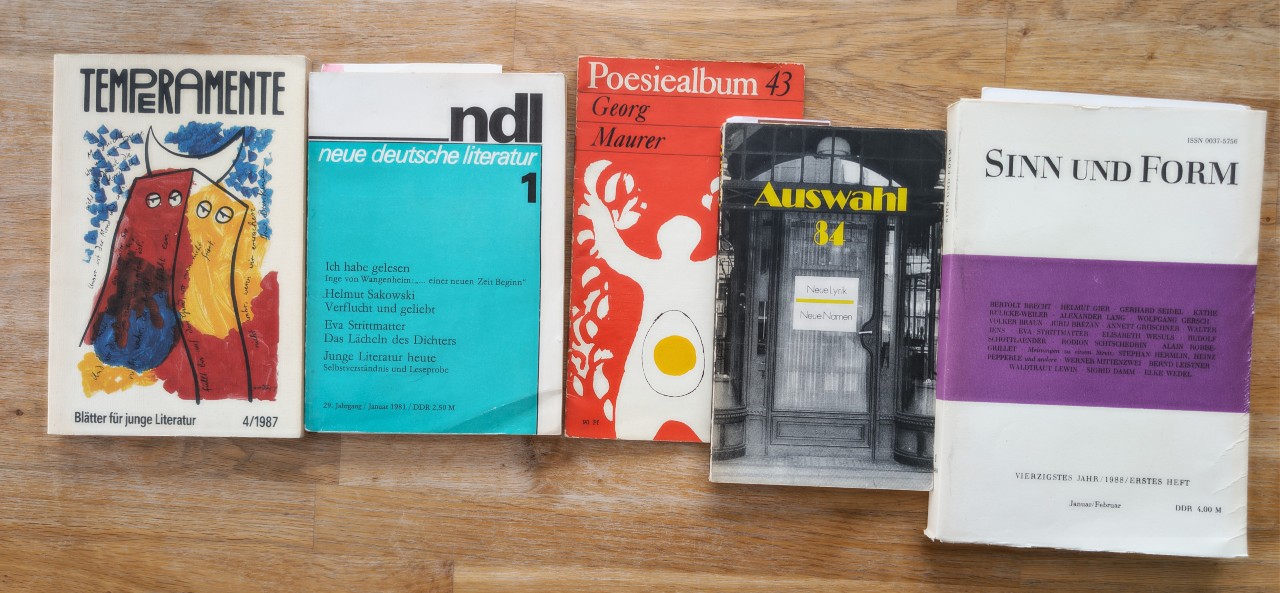

Im Bestand habe ich:

Øyvind Berg | 258

Udo Degener | 244

Christoph Kuhn | 348

Georg Maurer | 43

Friederike Kempner | 239

Axel Schulze| 68

Günter Weisenborn 196

Elisabeth Wesuls 216

Friedrich Wolf 254

Birgitt Lieberwirth 255

Herausforderungen und Zensur in der DDR

Obwohl die Reihe der Gründungskonzeption nach dem sozialistischen Realismus verpflichtet war, versuchten die Herausgeber stets, die Vielfalt der Lyrik abzubilden. Das führte immer wieder zu Konflikten und Auseinandersetzungen mit der Zensur und der politischen Führung. Bernd Jentzsch musste „manche Kröte schlucken“, indem er beispielsweise Hefte zu politisch gewünschten Themen wie Lenins 100. Geburtstag herausgab. Dadurch „erkaufte“ er sich jedoch die Möglichkeit, weniger wohlgelittene Lyriker zu veröffentlichen.

Es gab erhebliche Schwierigkeiten bei der Veröffentlichung von Dichtern, die sich nicht ins vorgegebene Schema fügten:

- Reiner Kunze: Ein Heft mit seinen Gedichten im Jahr 1968, das sich offen zum „Prager Frühling“ bekannte, führte zu massivem Ärger. Gedichte wurden gestrichen oder umnummeriert, um den Eindruck eines vollständigen Werkes zu erwecken. Es erschien provokanterweise am Tag des Einmarsches der Warschauer-Pakt-Truppen in die Tschechoslowakei.

- Thomas Brasch: Obwohl er wegen seines Protests gegen die Niederschlagung des „Prager Frühlings“ in Haft gewesen war, gelang es 1975, Gedichte von ihm zu veröffentlichen. Das Heft unterlag jedoch einer massiven Zensur, und Brasch wollte seinen Vertrag kündigen. Nach Erscheinen drohte man dem Herausgeber mit Entlassung, und Rezensionen kritisierten die Texte scharf. Dies blieb bis kurz vor dem Mauerfall Braschs einzige Lyrikveröffentlichung in der DDR.

- Ausreise von Herausgebern und Konsequenzen: Bernd Jentzsch verließ die DDR 1976 nach Protesten gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Seine Nachfolger waren Richard Pietraß und später Dorothea Oehme. Richard Pietraß gelang 1978 der „größte Coup“ mit einem Heft zu Allen Ginsberg, inklusive einer Grafik von Andy Warhol, obwohl Ginsberg sich als Freund Biermanns bezeichnete.

- Verhinderte Veröffentlichungen: Viele Dichter, die Jentzsch veröffentlichen wollte, scheiterten an der Verlagsleitung oder dem politischen Apparat. So wurden beispielsweise Ernst Jandl und Peter Huchel zunächst abgelehnt. Peter Huchel, der wegen seiner systemkritischen Haltung bereits Schwierigkeiten hatte, durfte nicht publizieren, nachdem er den Fontane-Preis in West-Berlin angenommen hatte. Manuskripte von T.S. Eliot und Ingeborg Bachmann wurden als druckfertig deklariert, durften aber nach Jentzschs Ausreise nicht erscheinen. Auch ein Heft mit Gedichten von Sarah Kirsch wurde zurückgehalten, nachdem bekannt wurde, dass sie einen Ausreiseantrag gestellt hatte.

Das Ende in der DDR und die Wiederbelebung

Im Sommer 1990 wurde die Reihe mit Heft 275 (Gedichte von August von Platen) aus finanziellen Gründen eingestellt und nicht mehr ausgeliefert. Ein Großteil der Auflage landete auf einer Leipziger Mülldeponie, wo ein Teil vom „Bücherpfarrer“ Martin Weskott gerettet wurde. Nach der Wende gab es mehrere, oft misslungene Versuche, die Reihe wiederzubeleben.

Erst im Herbst 2007 gelang es dem Märkischen Verlag Wilhelmshorst unter Klaus-Peter Anders, die eigentliche Lyrikreihe „Poesiealbum“ erfolgreich fortzusetzen. Die Hefte erscheinen heute zweimonatlich, widmen sich wieder einem Autor und behalten das bewährte Grundlayout bei. Anders als in der DDR gibt es keine politischen Einflussnahmen mehr auf die Lyrikauswahl. So konnten die ersten Ausgaben nach der Wiederaufnahme Peter Huchel und Ernst Jandl gewidmet werden, deren Manuskripte in der DDR verboten waren. Bernd Jentzsch selbst beteiligte sich an der Rekonstruktion verlorener Manuskripte von Peter Huchel.

Die Auflage beträgt heute 1.000 Exemplare pro Heft, und der Preis ist mit 4 Euro nach wie vor moderat. Die Reihe wird heute von Richard Pietraß herausgegeben.

Insgesamt sind über 330 Hefte erschienen (alte und neue Hefte zusammen), mit einer Gesamtauflage von über 5 Millionen Exemplaren. Autoren aus drei Dutzend Ländern wurden vorgestellt, was das „Poesiealbum“ zu einem „Weltarchiv“ der Lyrik macht, das sowohl gefeierte als auch kritisierte Gedichte umfasst. Es gilt als lebendiges Beispiel einer Kulturnation, die trotz aller Schwierigkeiten Poesie zugänglich machte und macht.

Herausgeberverlage der Lyrikreihe POESIEALBUM (während der DDR):

Verlag Neues Leben Berlin

Verlage, die die Reihe nach der DDR-Zeit fortführten oder eine einzelne Ausgabe herausbrachten:

BrennGlas Verlag Assenheim (1991, Nr. 276)

Märkischer Verlag Wilhelmshorst (seit 2007, Fortführung der Reihe)

Quellen:

http://www.poesiealbum.info.de

http://de.wikipedia.org/wiki/Poesiealbum_%28Lyrikreihe%29

-

LiteraturZeitschriften – Was mache ich damit?

3–4 MinutenDie Frage wird immer wieder gestellt: Haben Literaturzeitschriften noch eine Zukunft? Sind sie relevant? Die Literaturgeschichte kennt berühmte Hefte – Wielands „Merkur“, Schillers „Horen“, das „Athenäum“ der Schlegel-Brüder, die „Akzente“ der frühen Bundesrepublik, „Sinn und Form“ der DDR. Heute gibt es eine Fülle regionaler Zeitschriften, die überregional kaum wahrgenommen werden. Die Verkaufszahlen sind niedrig, viele…

-

LiteraturMagazine – Kulturraum Elbe-Oder

1–2 MinutenEin besonderer Schwerpunkt meiner Lektüre liegt auf Literaturmagazinen aus der ehemaligen DDR. Viele dieser Zeitschriften existieren heute nicht mehr oder haben ihren institutionellen Rahmen verloren. Gerade deshalb sind sie für mich von besonderem Interesse. Nicht als historische Kuriositäten, sondern als Dokumente einer spezifischen literarischen Praxis, in der ästhetische Entscheidungen, politische Bedingungen und editorische Arbeit eng…

-

Udo Degener – Meine Gedichte sind

1–2 MinutenDer Text setzt mit einer Wiederholung ein. Jede Zeile beginnt gleich, und doch verschiebt sich der Gegenstand fortlaufend. „Meine Gedichte sind“ markiert keinen festen Besitz, sondern einen Ort, an dem immer wieder neu angesetzt wird. Die Gedichte werden nicht erklärt, sondern in Umlauf gebracht. Zunächst tauchen sie als Material auf: Schreibmaschinenpapier, eine genaue Sorte, versehen…

-

die horen: „Rezept für den täglichen Waldgang“ – Ausgabe 299

1–2 MinutenThema: Über Gewohnheiten wie diese Diese Ausgabe widmet sich dem Phänomen der Gewohnheiten im menschlichen Leben. Der Titel stammt von Jürgen Becker, der im November 2024 verstarb und sich zeitlebens intensiv mit Gewohnheiten auseinandersetzte. Die Herausgeber Dagmar Fretter und Christof Hamann haben über vierzig Schriftstellerinnen und Schriftsteller nach ihren persönlichen Gewohnheiten befragt. Das Heft untersucht,…

-

Akzente – Spielräume

2–3 MinutenWie gehen Schriftstellerinnen und Dichter mit dem Begriff des Spielraums um? Wie ein Architekt? Eine bildende Künstlerin? Ein Geflüchteter? Ein Theatermann? Eine Komponistin? Eine Übersetzerin? Ein Literaturwissenschaftler? Ein Literaturhistoriker? Diese Fragen stellt Dagmar Leupold in ihrem Vorwort zur Ausgabe 02/2022 der Literaturzeitschrift Akzente, die den Titel „Spielräume“ trägt. Als Ausgangspunkt nimmt sie die Definition von…

-

Schreibheft – Ausgabe 100

Schreibheft. Zeitschrift für Literatur ist eine deutschsprachige Literaturzeitschrift, die seit Jahrzehnten erscheint. Sie wird von Norbert Wehr herausgegeben und im Rigodon Verlag in Essen verlegt. Redaktionelles Profil | Die Zeitschrift arbeitet mit längeren Essayformaten und thematischen Schwerpunkten. Jede Ausgabe versammelt sich um einen inhaltlichen Kern. Das redaktionelle Programm umfasst: Die Zeitschrift richtet sich an ein…

-

Akzente – Gute Literatur.

3–4 MinutenAls ich mir eine Ausgabe der Akzente bestellt habe, wollte ich mir eigentlich nur einen Eindruck verschaffen: Was macht dieses traditionsreiche Literaturmagazin heute aus? Was ist sein Ton, sein Anspruch? Ich schlug das Heft auf – und blieb bei der Einleitung von Florian Kessler hängen. Unter dem Titel „Die Frage“ schreibt er: Wozu? Was kann…

-

konzepte – Zeitschrift für Literatur

2–3 MinutenKonzepte. Zeitschrift für Literatur ist seit 1985 ein fester Bestandteil der deutschsprachigen Literaturszene und bietet eine Plattform, auf der sowohl etablierte als auch junge, bislang unbekannte Autoren erstmals ihre Stimme finden können. Die Geschichte des Magazins begann bescheiden: Gegründet von Norbert Kron erschien die erste Ausgabe als ein vierseitiges, in der Mitte gefaltetes DIN‑A3-Blatt, das…

-

WORTSCHAU Nr. 43

2–3 MinutenGedanken zur „WORTSCHAU“ #43 (Es hört nie auf) – oder: Warum ich beim Lesen ins Stolpern kam Beim Lesen dieser Ausgabe drängte sich mir eine Frage auf: Für wen sind diese Texte eigentlich gedacht? Nicht, weil die Sprache unzugänglich wäre – im Gegenteil, Satzbau und Wortwahl sind oft klar –, sondern weil viele Gedichte in…

-

Muschelhaufen

1–2 MinutenMuschelhaufen war eine deutschsprachige Jahresschrift für Literatur und Grafik, die von Erik Martin herausgegeben wurde. Sie erschien von 1969 bis zur Ausgabe 47/48 im Jahr 2007/2008. Erik Martin, auch bekannt als „Mac“, war der Gründer und langjährige Herausgeber der Zeitschrift. Die Publikation entstand aus der bündischen Zeitschrift „grenzwaldfahrer“, die von 1962 bis 1969 existierte. Mit…

-

„Temperamente“ – Ein Spiegel der jungen Literatur in der DDR

3–5 MinutenDas Literaturmagazin Temperamente war eine wichtige Plattform für junge Schriftsteller und Nachwuchsautoren in der Deutschen Demokratischen Republik. Gegründet 1970 als Beilage der Zeitschrift Forum, entwickelte es sich schnell zu einer eigenständigen Publikation, die maßgeblich zur Präsentation neuer Stimmen und literarischer Experimente beitrug. Während es einerseits den kulturpolitischen Vorgaben der DDR unterlag, bot es andererseits immer…

-

Frühling | Christoph Kuhn

1–2 MinutenDas Gedicht von Christoph Kuhn spielt mit ungewöhnlichen Perspektiven auf den Frühling und nutzt dabei Sprachbilder, die Bewegung und Veränderung betonen. Meine Annäherung an den Text: „die bäume ausgebrochen über nacht“– Das Bild des „Ausbruchs“ suggeriert eine plötzliche, fast revolutionäre Veränderung. Der Frühling kommt nicht allmählich, sondern scheint explosionsartig zu geschehen. Es erinnert an das…

-

Christoph Kuhn

1–2 MinutenChristoph Kuhn, geboren am 27. Mai 1951 in Dresden, ist ein deutscher Schriftsteller mit einem außergewöhnlichen Werdegang. Vor seiner literarischen Karriere absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Augenoptiker – von 1977 bis 1980 studierte er Augenoptik in Jena und arbeitete bis 1989 in Augenkliniken in Dresden und Halle. Parallel dazu legte er ab 1984 ein…

-

Udo Degener

1–2 Minuten„Meine Gedichte sind kleine Bestände im Warenlager der Poesie.“ Mit dieser Setzung beschreibt Udo Degener in Poesiealbum 244 eine Poetik, die auf Umlauf, Begrenzung und Gebrauch zielt. Die Gedichte erscheinen nicht als auratische Einzelstücke, sondern als Bestand, Material, Versuch. Die wiederholte Formel „Meine Gedichte sind“ erzeugt dabei keine Definition, sondern eine Abfolge von Verschiebungen: vom…

-

Lyriksammlung „Poesiealbum“

3–5 MinutenDie Lyrikreihe „Poesiealbum“ wurde 1967 in der DDR vom Dichter und Lektor Bernd Jentzsch im Verlag Neues Leben gegründet. Dieser Verlag gehörte zur FDJ (Freie Deutsche Jugend) und unterstand deren politischer Aufsicht. Die Idee war, Lyrik einem breiten Publikum zugänglich zu machen und sie „unters Volk“ zu bringen. Die Hefte kosteten sehr günstige 90 DDR-Pfennig…

-

wespennest

1–2 MinutenDas Literaturmagazin Wespennest ist eine seit 1969 bestehende österreichische Literaturzeitschrift, die in Wien herausgegeben wird und sich als feste Größe in der deutschsprachigen Kulturszene etabliert hat. Gegründet in einer Ära des gesellschaftlichen Aufbruchs – geprägt von Studentenbewegungen und künstlerischer Experimentierfreude – spiegelt das Magazin bis heute den Geist kritischer Auseinandersetzung wider. Seine Anfänge waren von…

-

Wolken und Kastanien – Der Newsletter von Renatus Deckert

3–5 MinutenSt. Johannis, die älteste der drei großen Lüneburger Kirchen, war für mich vor allem eins: schmuddeliger Durchgangsort. Abfall in den Ecken, trunkene Menschen auf den Stufen, Tauben, die ihre Spuren hinterließen. Ich bin oft daran vorbeigegangen, ohne hinzusehen. Dann las ich Renatus Deckerts Text über diese Kirche. Kennengelernt hatte ich ihn bei einem Schreibworkshop im…

-

Øyvind Berg

1–2 MinutenØyvind Berg, geboren am 14. Januar 1959 in Oslo, ist ein norwegischer Lyriker, Dramatiker, Schauspieler und Übersetzer. Er studierte Philosophie, Literatur und Ägyptologie an den Universitäten von Bergen und Tromsø und gab 1982 sein literarisches Debüt mit der Gedichtsammlung „Retninger“. Es folgten Werke wie „Barn er et hardt språk“ (1984), „Vitenskap for barn“ (1985) und…