Der Künstler als Versuchsanordnung und Schaustück?

Auf den ersten Blick scheint Annette Hagemanns Gedicht ARTIST ein feines, fast ehrfürchtiges Porträt eines schöpferischen Menschen zu sein – eines, der sich einen Raum erbittet, um seine Arbeit zu tun:

„Du hattest um den Geheimnisraum gebeten, das Innere des Turms ein leuchtender Lichthof …“

Ein Bild der Sammlung, der Konzentration.

Der „Lichthof“ wirkt wie eine Metapher der Inspiration, der Künstler ein Suchender, der Fragmente der Welt in diesen Innenraum trägt, um sie zu ordnen, zu verstehen, zu verwandeln.

Er wirkt wie jemand, der dem Geheimnishaften auf der Spur ist – das Licht als Erkenntnisquelle, der Turm als Symbol für Einsamkeit und Schutz.

Diese erste Leseschicht lässt das Gedicht als eine Hommage an die schöpferische Arbeit erscheinen: die Hingabe, das geduldige Zueinandersetzen von Dingen, das Ringen um Bedeutung.

Auch die Sprache scheint das zu stützen: „Galerie“, „Lichthof“, „mehrschichtige Fotografien“ – das klingt nach Werkstatt, nach Kunst und Disziplin.

Doch kaum taucht man tiefer ein in den Text, beginnen diese Wörter zu kippen.

„Apportieren“ – dieses eine Wort ist der Bruch. Es gehört nicht in die Sprache der Kunst, sondern in die des Tiertrainings.

Der Künstler bringt seine Funde nicht „herbei“, er apportiert sie – wie ein Hund, der auf Befehl Beute bringt.

Damit verändert sich der Blick.

Plötzlich ist dieser „Geheimnisraum“ kein romantischer Ort mehr, sondern ein Versuchslabor.

Die Sprecherin (oder Beobachterin) richtet das Wort „Du“ auf den „Artist“ wie ein Forscher auf ein Versuchstier.

Ihre Sprache ist kühl, präzise, durchzogen von einem sachlichen Rhythmus: nummerieren, rekonstruieren, illustrieren.

Alles wirkt wie eine Dokumentation, nicht wie Bewunderung.

Erste Leseschicht: Das Künstlerideal

Im Vordergrund zeigt sich eine Gestalt, die sich ganz der Kunst hingibt – leidend, entbehrend, getrieben vom Wunsch, die Wirklichkeit zu fassen.

„Du wolltest die Tröpfchen aus einer beliebigen Wolke sammeln …“

Ein unmögliches Unterfangen – poetisch, aber auch absurd.

Hier erscheint der Künstler als Suchender zwischen Traum und Erkenntnis, als jemand, der bereit ist, sich selbst zu opfern, um etwas Wahrhaftiges zu schaffen.

Er lebt von „Luft, weißem Joghurt und blanker Leidenschaft“ – die asketische Reinheit des schöpferischen Daseins.

Diese Lesart ist verführerisch: Sie erzählt von Hingabe, von der einsamen Größe der Kunst.

Doch sie ist nur die Oberfläche.

Zweite Leseschicht: Der Artist in der Manege

Sobald man den Titel ernst nimmt, öffnet sich eine andere Bedeutungsebene.

„Artist“ heißt nicht einfach „Künstler“ – es ist das französische Wort für Zirkusartist, für jemanden, der Kunststücke zeigt, sich exponiert, Risiken eingeht – zur Unterhaltung anderer.

Aus dieser Perspektive verwandelt sich der ganze Text:

Der „Lichthof“ wird zur Manege, das „Apportieren“ zum Dressurakt, die „Beinahedokumente“ zu Schaustücken, die Beobachter zu Publikum.

Der Künstler ist nicht mehr der schöpferische Geist, sondern das Objekt einer Inszenierung, ein Wesen unter Beobachtung, das in einer künstlichen Versuchsanordnung agiert.

Auch die Zeitform unterstützt diesen Eindruck: Das Gedicht steht im Präteritum – es blickt zurück, als ob das Experiment bereits beendet wäre, der Artist vielleicht verschwunden oder gescheitert.

„Du wolltest… du musstest… du illustriertest…“

Das klingt wie die Aufzählung eines Protokolls.

Das „Du“ ist distanziert, kühl, vielleicht sogar ironisch – kein Lob, sondern eine Analyse.

Selbst der Ruhm, von dem am Ende die Rede ist, hat einen bitteren Beigeschmack:

„…bis zum Ruhm. Und danach – wer weiß, ob du dann überhaupt noch schlucken könntest.“

Der Ruhm ist nicht Erlösung, sondern Verstummen. Der Künstler ist verschlissen, ausgebrannt, unbrauchbar geworden.

Das Ende: Kunst als biologische Probe

Im letzten Abschnitt wird der Gedanke radikal:

„…um zu sehen, ob es unter diesen ganz und gar erfundenen Bedingungen überleben würde. Wenn ja, wäre es eine neue Spezies und wir würden sie vermutlich nach dir benennen.“

Hier schließt sich der Kreis. Der Künstler, der einst Schöpfer sein wollte, wird selbst zum Gegenstand einer Schöpfung – zum Objekt seiner eigenen Versuchsanordnung.

Das Gedicht entlarvt damit die moderne Künstlerfigur als Teil eines Systems von Beobachtung, Bewertung und Verwertung.

Die Ironie ist bitter: Der „Artist“, der alles riskiert, um das Wirkliche zu verwandeln, wird selbst zum Kunstprodukt, zum Namen, zur Gattung.

Kunst wird so zur Biologie des Symbolischen: Alles, was überlebt, trägt den Namen seines Schöpfers – und löscht ihn zugleich aus.

Einordnung

Annette Hagemann gelingt mit ARTIST eine doppelte Bewegung:

Sie entwirft das Bild des schöpferischen Menschen, um es im selben Atemzug zu zersetzen.

Das Gedicht schwankt zwischen Bewunderung und Analyse, zwischen Mythos und Protokoll.

Es zeigt, dass der Künstler – ob Maler, Dichter, Performer – nie nur Schöpfer ist, sondern immer auch Exponat seiner eigenen Existenz.

Vielleicht ist das der eigentliche Kern dieses Gedichts:

Kunst bedeutet, sich selbst auszusetzen – und nie zu wissen, ob man dabei gerade etwas erschafft oder bereits vorgeführt wird.

Gelesen habe ich ARTIST von Annette Hagemann in der

WORTSCHAU #31 Menschen:Bilder

In dieser Ausgabe werden sie und die Fotografin Li Erben in den Mittelpunkt gerückt.

WORTSCHAU Verlag ISBN 978-3-944286-20-4

-

Emine Sevgi Özdamar – Ein von Schatten begrenzter Raum

5–8 MinutenAnnähernd gelesen | Was begrenzt einen Raum durch Schatten? Ist es die Abwesenheit von Licht oder gerade seine Anwesenheit, die den Schatten erst wirft? Wo erscheinen räumliche Begrenzungen? Sind es physische Räume (Fabrikhallen, Wohnungen, Gefängniszellen) oder metaphorische (kulturelle Zugehörigkeit, Geschlechterrollen, politische Zuordnungen)? Frage zur Vertiefung: Wie verhält sich der Buchtitel zu den konkreten Räumen im…

-

Dialog über Hermetik und Zugänglichkeit in der Lyrik

5–7 MinutenEin Nachtrag zur WORTSCHAU Nr. 43 | Mein kritischer Beitrag zur WORTSCHAU Nr. 43 hat auf Facebook eine bemerkenswert konstruktive Diskussion ausgelöst. Dass sich Herausgeber, Autorinnen und Autoren die Zeit genommen haben, auf meine Fragen einzugehen, freut mich sehr – und zeigt, dass die Spannung zwischen Hermetik und Zugänglichkeit keine einseitige Irritation ist, sondern ein…

-

Frank Witzel – Von aufgegebenen Autoren

4–6 MinutenEin merkwürdiges Wort: aufgegeben. Es trägt in sich die ganze Ambivalenz unseres Umgangs mit Literatur, mit Autoren, mit dem, was geschrieben wurde und nun in der Welt ist – oder eben nicht mehr ist, nicht mehr wahrgenommen wird, aus dem Sichtfeld geraten ist. Frank Witzels Titel legt eine Fährte, die zunächst in die Irre führt:…

-

Annette Hagemann: ARTIST

3–5 MinutenDer Künstler als Versuchsanordnung und Schaustück? Auf den ersten Blick scheint Annette Hagemanns Gedicht ARTIST ein feines, fast ehrfürchtiges Porträt eines schöpferischen Menschen zu sein – eines, der sich einen Raum erbittet, um seine Arbeit zu tun: „Du hattest um den Geheimnisraum gebeten, das Innere des Turms ein leuchtender Lichthof …“ Ein Bild der Sammlung,…

-

Franz Mon – lesebuch

9–13 Minuten„Versuche, dich an alle namen zu erinnern, die je für dich verwendet wurden, denen du irgendwann / einmal ausgesetzt warst, die du dir selbst einmal ausgedacht hast, die du den tatsächlich benutzten / namen vorgezogen hättest; die sich als täuschungen erwiesen haben.“ Mit diesen Zeilen aus seinen „worttaktik[en]“ stellt Franz Mon eine grundlegende Frage: Wer…

-

Jane Wels‘ Sandrine

3–4 MinutenErinnerungen sind selten linear. Sie flackern, tauchen auf, verschwimmen, brechen ab – und genau dieses Flirren liegt im Text über Sandrine. Ein weibliches Ich spricht, nicht in klaren Linien, sondern in Schichten und Sprüngen. „Ihr Atem ist so leise wie ein Hauch Gänsedaunen.“ Zeit scheint stillzustehen, nur um im nächsten Moment „ein Hüpfspiel“ zu werden.…

-

Angelica Seithe – DIE ALTE FRAU

3–4 MinutenDIE ALTE FRAU Schnee ist gefallenSchon wird es NachtAuf weißer Decke nicht eineSpur, nicht Vogel nicht KatzeEs kommt kein BesuchEs kommt keiner heutees kommt keiner morgenSie kehrt und kehrtimmer gründlicher kehrt sie denStraßenzugang zu ihrem Haus Annähernd gelesen | Das Gedicht ist schlicht gebaut: kurze, prosanahe Zeilen ohne Reim, ohne übermäßige Interpunktion. Es öffnet mit…

-

Die Kunst des mündlichen Erzählens

4–6 MinutenAm Anfang war das Wort – nicht geschrieben, sondern gesprochen. Lange bevor Gutenbergs Druckerpresse die Welt veränderte, lebten Geschichten in der Stimme, im Gedächtnis, in der unmittelbaren Begegnung zwischen Erzähler und Zuhörer. Das mündliche Erzählen ist die Urform aller Literatur, der Ausgangspunkt jeder kulturellen Überlieferung. Doch in einer Zeit, in der das gedruckte Wort dominiert…

-

WORTSCHAU Nr. 43

2–3 MinutenGedanken zur „WORTSCHAU“ #43 (Es hört nie auf) – oder: Warum ich beim Lesen ins Stolpern kam Beim Lesen dieser Ausgabe drängte sich mir eine Frage auf: Für wen sind diese Texte eigentlich gedacht? Nicht, weil die Sprache unzugänglich wäre – im Gegenteil, Satzbau und Wortwahl sind oft klar –, sondern weil viele Gedichte in…

-

WORTSCHAU 43 – Es hört nie auf

1–2 MinutenDiese Ausgabe des Literaturmagazins WORTSCHAU präsentiert sich als besonders lyrik-fokussierte Publikation mit Thomas Kunst als Hauptautor. Feridun Zaimoglu charakterisierte Kunst in seiner Kleist-Preis-Begründung als den „sprachbesessensten und herzverrücktesten deutschen Dichter unserer Zeit“ – eine durchaus plakative Zuschreibung, die der Leser selbst überprüfen kann. Kleine Einblicke in Thomas Kunsts Gedankenwelt | Der beigefügte Fragebogen gibt Einblicke…

-

Rolf Borzik

7–11 MinutenBei der Rechcherche zum Fotografen des Umschlagbildes von Tagtexte habe ich dieses Zitat von ihm auf der Seite von Pina Bausch Foundation gefunden: „Ich glaube, man muß sehr bescheiden sein in der Wahl eines Stoffes, weil man sich zu einem intimen Freund bekennt, der sich nicht wehren kann. Diese Konfrontation hat die besten Chancen, wenn…

-

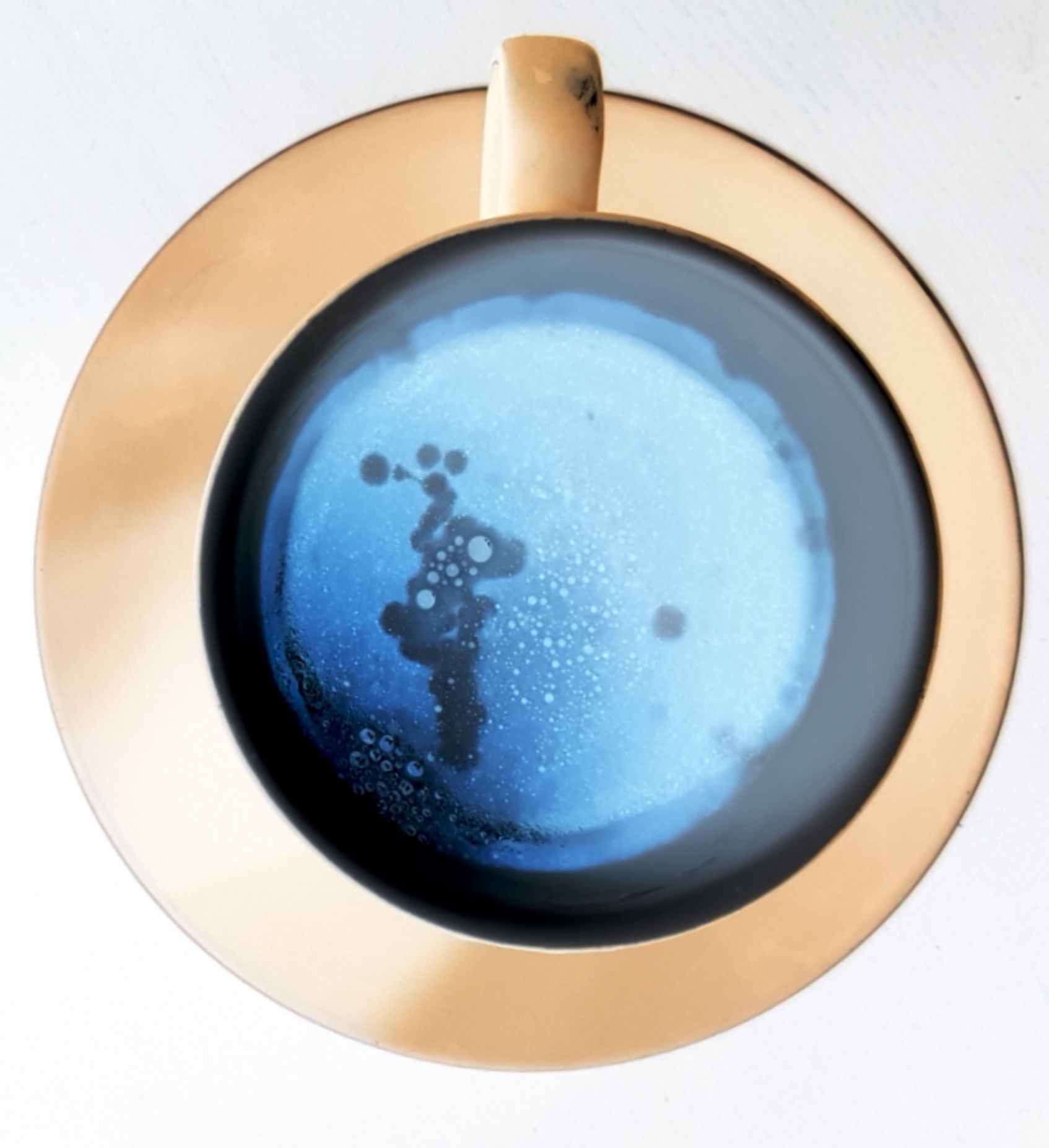

Das Espressoskop

1–2 MinutenViele Jahre habe ich Fotos von Espressoschaum gemacht und gesammelt. Irgendwann ist es dann in Vergessenheit geraten; ich trinke inzwischen hauptsächlich Tee. Beim Lesen des Gedichts Espresso von Sarah Kirsch, kam die Erinnerung wieder; es geht dort u.a. um den Verlust von Orientierung am Alltag, im vermeintlich Vertrauten (Meine Lesart) – und das brachte mich…