Ein Essay über männliche Verantwortung im Angesicht von Femiziden

I. Das Gedicht als Warnsignal

Kathrin Niemelas Gedicht „Beckenendlage“ beginnt mit einem medizinischen Begriff – einer riskanten Geburtslage – und endet im Ertränkungsbecken. Es verbindet die Hinrichtung verurteilter „Hexen“ im isländischen Drekkingarhylur mit Agnes Bernauer in der Donau und mit den ertrinkenden Frauen im Mittelmeer. Der letzte Vers spaltet sich: „den mund über wasser zu halten, den mund zu halten“. Physisches Überleben und erzwungenes Schweigen werden eins.

Als Mann, der dieses Gedicht liest, kann ich die Ästhetik bewundern, die sprachliche Verdichtung, die historische Recherche. Ich kann nicken und sagen: Ja, schrecklich, was Frauen angetan wurde. Aber das Gedicht duldet diese Distanz nicht. Es ist keine Geschichtsstunde. Es ist eine Anklage, die bis in die Gegenwart reicht. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Das sind keine mittelalterlichen Hexenprozesse. Das geschieht jetzt, hier, in Nachbarwohnungen, in meiner Stadt.

Die Frage ist nicht, ob ich als Mann betroffen sein sollte. Die Frage ist: Was mache ich mit dieser Betroffenheit?

II. Die Schwierigkeit des Erkennens

Gewalt gegen Frauen beginnt selten mit einem Mord. Sie beginnt mit Kontrolle. Mit Eifersucht, die als Liebe getarnt ist. Mit der schleichenden Isolation einer Frau von ihren Freunden und ihrer Familie. Mit abwertenden Kommentaren, die später als „Spaß“ bezeichnet werden. Mit der ersten Ohrfeige, nach der er weint und schwört, es nie wieder zu tun.

Als Mann, der nicht in dieser Dynamik lebt, sehe ich meist nur Momentaufnahmen. Ein Paar streitet auf der Straße – ist das eine normale Auseinandersetzung oder etwas Gefährlicheres? Ein Kollege macht einen abwertenden Witz über seine Partnerin – ist das sein Humor oder ein Warnsignal? Eine Nachbarin wirkt zurückgezogen und trägt im Sommer lange Ärmel – oder projiziere ich da etwas hinein?

Die Unsicherheit ist real. Ich habe Angst, mich zu irren. Angst, jemanden zu Unrecht zu verdächtigen. Angst, mich lächerlich zu machen. Diese Angst ist verständlich – aber sie darf nicht zur Ausrede werden. Denn während ich abwäge und zweifle, findet Gewalt statt. Jeden Tag. In der Wohnung nebenan, im Büro, im Bus.

III. Worauf achten? Die Muster erkennen

Ich muss lernen, die Muster zu sehen, nicht nur die spektakulären Ausbrüche. Gewalt gegen Frauen folgt oft erkennbaren Eskalationsstufen:

Kontrolle und Isolation: Er bestimmt, was sie anzieht. Er will ihre Handy-Codes kennen. Er kritisiert ihre Freunde, bis sie sich zurückzieht. Er kontrolliert ihr Geld. Diese Signale sind subtil, aber sie sind Gewalt – psychische Gewalt, die den Boden für Schlimmeres bereitet.

Abwertung und Demütigung: Er macht sie vor anderen lächerlich. Er beschimpft sie. Er droht ihr. Er macht ihr Angst. Manchmal geschieht das hinter verschlossenen Türen, manchmal halböffentlich – in einem Ton, der noch als „rauer Umgang“ durchgehen könnte.

Physische Gewalt: Sie beginnt oft mit „kleinen“ Übergriffen – ein Schubser, ein zu festes Zupacken am Arm, eine Ohrfeige. Die Schwelle ist überschritten. Ab hier steigt das Risiko exponentiell.

Trennung als gefährlichster Moment: Die meisten Femizide geschehen nicht in intakten Beziehungen, sondern nach der Trennung oder bei Trennungsabsicht. Wenn eine Frau geht oder gehen will, verliert der Mann die Kontrolle – und versucht verzweifelt oder wütend, sie zurückzugewinnen.

Als Mann kann ich auf diese Muster achten. Nicht paranoid, nicht denunziatorisch, aber aufmerksam.

IV. Einmischen – aber wie?

Die schwierigste Frage: Was tue ich, wenn ich etwas bemerke?

Im unmittelbaren Moment: Wenn ich auf der Straße, in der Bahn, im Hausflur einen Konflikt beobachte, der eskaliert, kann ich präsent sein. Ich muss nicht den Helden spielen. Oft reicht es, stehenzubleiben, hinzusehen, vielleicht eine harmlose Frage zu stellen: „Entschuldigung, wie spät ist es?“ oder „Alles in Ordnung?“. Meine Anwesenheit kann deeskalieren. Ich kann anderen Zeichen geben, auch stehenzubleiben. Ich kann die Polizei rufen. Wichtig: Ich gefährde mich nicht unnötig, aber ich schaue nicht weg.

Im sozialen Umfeld: Wenn ein Freund, Kollege oder Bekannter sich abwertend oder kontrollierend über seine Partnerin äußert, kann ich widersprechen. Nicht moralisch überlegen, nicht belehrend, aber klar: „Das klingt nicht gut, wie du über sie sprichst.“ Oder: „Findest du nicht, dass das zu weit geht?“ Diese Gespräche sind unbequem. Sie kosten mich etwas. Aber sie sind notwendig. Gewalt gedeiht im Schweigen der anderen Männer.

Bei konkretem Verdacht: Wenn ich als Nachbar, Kollege oder Freund mitbekomme, dass eine Frau in meinem Umfeld möglicherweise Gewalt erfährt – durch Blutergüsse, durch ihr Verhalten, durch Andeutungen – dann ist die Situation kompliziert. Ich kann sie nicht einfach darauf ansprechen, ohne sie möglicherweise in größere Gefahr zu bringen. Aber ich kann:

- Signale senden, dass ich ansprechbar bin: „Wenn du mal reden möchtest, ich bin da.“

- Informationen bereithalten über Hilfstelefone (08000 116 016 – das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen), Beratungsstellen, Frauenhäuser.

- Im Notfall die Polizei rufen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.

- Mich selbst beraten lassen – anonym, bei Beratungsstellen, bei der Polizei.

V. Die Angst vor dem falschen Verdacht

Ich habe Angst, jemanden zu Unrecht zu verdächtigen. Diese Angst ist nicht unbegründet. Ein falscher Verdacht kann Leben zerstören. Aber ich muss diese Angst in Relation setzen: Jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch Partnergewalt in Deutschland. Wie viele dieser Frauen hatten Nachbarn, Kollegen, Freunde, die etwas geahnt haben – und geschwiegen haben aus Angst, sich zu irren?

Ich muss nicht zum Detektiv werden. Ich muss nicht Beweise sammeln. Aber ich kann aufmerksam sein und im Zweifelsfall professionelle Hilfe hinzuziehen. Beratungsstellen können einschätzen, ob mein Verdacht begründet ist und was zu tun ist. Die Polizei kann Gefährdungslagen bewerten. Ich muss nicht allein entscheiden.

Und ja, ich kann falsch liegen. Ich kann eine Situation missdeuten. Aber schweigen aus Angst vor einem Irrtum heißt im Zweifelsfall: Eine Frau stirbt, weil niemand etwas gesagt hat.

VI. Die unbequeme Wahrheit: Täter sind keine Monster

Die schwerste Erkenntnis für mich als Mann ist: Die Täter sind keine Monster. Sie sind Männer wie ich. Sie haben Freunde, die sagen: „Er ist doch ein guter Kerl.“ Sie haben Kollegen, die überrascht sind. Sie haben Familien, die nicht glauben wollen, was geschehen ist.

Gewalt gegen Frauen ist nicht allein ein Problem von psychisch kranken Außenseitern. Es ist ein gesellschaftliches Problem, das in der Mitte der Gesellschaft stattfindet. In allen Schichten, allen Bildungsniveaus, allen Milieus. Und das bedeutet: Ich muss mich fragen, was in meinem eigenen Umfeld, in meiner eigenen Sozialisation, in meiner eigenen Art, Männlichkeit zu leben, gewaltfördernd ist.

Wie spreche ich über Frauen? Wie reagiere ich, wenn andere Männer abwertend über Frauen sprechen? Wie gehe ich mit Zurückweisung um? Wie definiere ich Kontrolle und Liebe? Wie rechtfertige ich Eifersucht?

VII. Den Mund nicht halten

Niemelas Gedicht endet mit der Aufforderung, den Mund zu halten – als wäre Schweigen der Preis fürs Überleben. Aber genau das ist die Falle. Gewalt gegen Frauen überlebt durch Schweigen. Das Schweigen der Opfer, die sich nicht trauen zu sprechen. Das Schweigen der Nachbarn, die nichts gehört haben wollen. Das Schweigen der Freunde, die nicht glauben wollen. Das Schweigen der Männer, die wegschauen.

Als Mann habe ich eine Verantwortung, dieses Schweigen zu brechen. Nicht mit großen Gesten, nicht mit Selbstgerechtigkeit, sondern im Kleinen:

- Ich spreche mit anderen Männern über Beziehungen, über Konflikte, über Emotionen. Ich biete Räume an, in denen Schwäche keine Schande ist.

- Ich widerspreche sexistischen Witzen, abwertenden Kommentaren, Besitzdenken.

- Ich höre zu, wenn Frauen von ihren Erfahrungen erzählen – ohne zu relativieren, ohne zu verteidigen, ohne mich angegriffen zu fühlen.

- Ich bin aufmerksam. Ich schaue hin. Ich greife ein, wenn ich kann.

- Ich hole mir Hilfe, wenn ich überfordert bin.

VIII. Eine Frage der Menschlichkeit

Am Ende ist es keine Frage des Geschlechts, sondern der Menschlichkeit. Wenn jemand in Gefahr ist, schaue ich nicht weg – egal, ob es ein Mann ist, der zusammengeschlagen wird, ein Kind, das misshandelt wird, oder eine Frau, die bedroht wird. Aber ich muss anerkennen, dass Gewalt gegen Frauen ein spezifisches Muster hat, eine spezifische Häufigkeit, eine spezifische Tödlichkeit. Und ich muss anerkennen, dass ich als Mann in einer Gesellschaft lebe, die diese Gewalt strukturell ermöglicht.

Kathrin Niemelas Gedicht hält mir einen Spiegel vor. Die Frauen im Ertränkungsbecken, Agnes Bernauer in der Donau, die Mütter im Mittelmeer, die Frau in der Nachbarwohnung – sie alle teilen das Wasser, in dem sie untergehen, während andere zusehen. Das Gedicht fragt mich: Zu welcher Gruppe gehörst du? Zu denen, die ertränken? Zu denen, die zusehen? Oder zu denen, die den Mund über Wasser halten helfen?

Ich habe keine einfachen Antworten. Aber ich habe die Verpflichtung, die Frage auszuhalten und nach Antworten zu suchen. Jeden Tag neu.

-

Safiye Can – Aussicht auf Leben und Gleichberechtigung

2–3 MinutenDas Gedicht im Wortlaut (gekürzt):„Frauen / kauft von Frauen / lest von Frauen // […] / bildet eine Faust / werdet laut! // […] / Die Welt muss lila werden.“ Entnommen dem Lyrikband Poesie und PANDEMIE von Safiya Can | Wallstein Verlag 2021 Was steht da?Die Autorin richtet sich in direkter Ansprache an Frauen. In…

-

Ille Chamier – Lied 76

2–3 MinutenEine Annäherung | Ille Chamiers Gedicht „Lied 76“ aus den 1970er Jahren erzählt von einer Frau, die zwischen patriarchalen Erwartungen und eigener Ohnmacht gefangen ist. Ihr Mann schickt sie mit dem unmöglichen Auftrag aufs Feld, „Stroh zu Gold zu spinnen“ – eine bittere Anspielung auf das Rumpelstilzchen-Märchen. Doch anders als im Märchen gibt es hier…

-

Fünf Teller. / Fünf Hemden. / Fünf Sätze. / Keiner ganz.

1–2 MinutenIlle Chamiers Stil ist schwer zu imitieren – weil er nicht nur Technik, sondern eine Haltung ist. Ihre Sprache wirkt wie gehämmertes Geröll: kantig, verdichtet, mit plötzlichen Bildsprüngen. Ein Gedicht zum Thema „Sorgearbeit und Schreiben“ hätte bei ihr möglicherweise so geklungen: Mögliche Stilmerkmale (rekonstruiert aus ihren Texten): Lakonische Präzision:Nicht:„Die Last der unendlichen Pflichten drückt mich…

-

Ille Chamier – Am Tag, als ich hinfuhr, zum Treffen schreibender Frauen…

in Ille Chamier – Am Tag, Erzählung, Ille Chamier – Spurensuche, LektüreNotizen, Weibliche Persepktiven2–3 MinutenDie Erzählung „Am Tag, als ich hinfuhr, zum Treffen schreibender Frauen…“ (erschienen in Courage – Berliner Frauenzeitung, Juli 1979) offenbart scharfe gesellschaftskritische und feministische Positionen: Die Last der unsichtbaren Arbeit Ille Chamier beschreibt minutiös, wie Care-Arbeit (Kinderbetreuung, Haushalt) ihr Schreiben behindert. Bevor sie zum Frauentreffen aufbrechen kann, muss sie ein komplexes Netz aus Versorgungsaufgaben organisieren:…

-

Feministische Lyrik nach 1945 | Eine historische Annäherung

6–9 MinutenIch zeichne hier eine Entwicklung nach: Wie Dichterinnen sich im deutschsprachigen Raum nach 1945 zurückholten, was ihnen zustand – sprachlich, politisch und ästhetisch. Sie beginnt nicht erst mit der Neuen Frauenbewegung der 1970er Jahre, sondern wurzelt tief in den Trümmerlandschaften der Nachkriegszeit, wo Dichterinnen begannen, neue Formen des Sprechens zu finden. Es ist die Geschichte…

-

Einzeltäter – Gedicht von Safiye Can

in Safiye Can – Poesie und Pandemie, AD, LektüreNotizen, Lyrik, Safiye Can – Einzeltäter, Weibliche Persepktiven2–3 MinutenDas Gedicht „Einzeltäter“ nutzt die intensive Wiederholung des Titelmotivs, um eine vielschichtige Deutungsebene zu eröffnen. Hier eine Analyse der zentralen Aspekte: Form und Struktur Wiederholung als Stilmittel: Die ständige Wiederholung von „Einzeltäter“ und Phrasen wie „noch ein“ oder „nur ein“ erzeugt eine rhythmische Monotonie. Dies spiegelt möglicherweise die endlose Wiederkehr des Phänomens oder die gesellschaftliche…

-

Körper als Archiv

2–3 MinutenIn Annette Hagemanns „MEINE ERBSCHAFT IST DIESE“ offenbart sich der Körper als ein vielschichtiges Archiv, in dem die Spuren der Herkunft auf ebenso subtile wie prägnante Weise gespeichert sind. Vordergründig scheinen die Erbschaften des lyrischen Ichs in ihrer Konkretheit begrenzt: die spezifische „Form der Röte auf den Wangen“, ein genetisches Vermächtnis der Mutter, das den…

-

Annette Hagemann – MEINE ERBSCHAFT IST DIESE

Annette Hagemanns Gedicht „MEINE ERBSCHAFT IST DIESE“ setzt sich behutsam mit dem ambivalenten Erbe familialer Prägung auseinander. Die scheinbar willkürlichen Relikte, die das lyrische Ich von den Eltern übernimmt – die spezifische Röte der Wangen der Mutter, eine deformierte Jazzplatte aus New York, ein unscheinbarer Koi des Vaters –, erscheinen zunächst als marginale Alltagsfragmente. Doch…

-

Kathrin Niemela

3–4 Minuten„kriegen kinder von / fremden Gedichten“ – dieser Satz aus einem Gedichtzyklus ‚die süße unterm marmeladenschimmel‘ in wenn ich asche bin,lerne ich kanji hat sich mir eingebrannt. Er wurde zum Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit ihren Texten. Kathrin Niemela wurde 1973 in Regensburg geboren. Nach Studien in Romanistik, Politologie und Jura absolvierte sie ein betriebswirtschaftliches Studium…

-

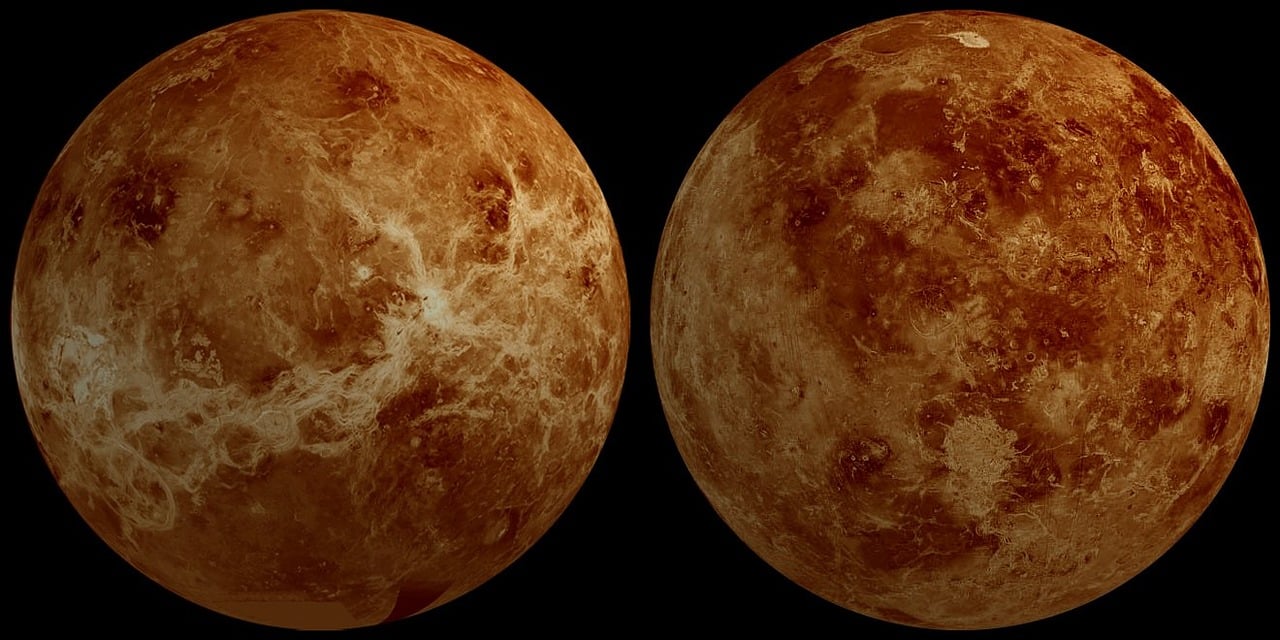

Widerstand gegen Femizide: Von historischen Gegenstimmen zu aktuellen Bewegungen

2–4 MinutenEin erster – zugegeben oberflächlicher – Überblick. Ausgangspunkt ist das Gedicht BECKENENDLAGE von Kathrin Niemela. Drekkingarhylur, Island Zwischen 1618-1749 wurden mindestens 18 Frauen im Drekkingarhylur (Ertränkungsbecken) in Þingvellir hingerichtet. Während Frauen das Ertrinken erwartete, wurden Männer für ähnliche Verbrechen enthauptet – ein deutlicher Hinweis auf geschlechtsspezifische Bestrafung. Frauen wurden wegen Ehebruch oder unehelicher Kinder angeklagt,…

-

David Szalays „Was ein Mann ist“

2–3 MinutenDavid Szalay erzählt von Männern in der Krise – und vom Menschsein selbst | In neun Geschichten begleitet der britisch-kanadische Autor David Szalay (*1974) Männer durch Europa und durchs Leben. Sein für den Booker Prize 2016 nominiertes Buch „Was ein Mann ist“ beginnt bei einem siebzehnjährigen Rucksacktouristen auf Zypern und endet bei einem sterbenden Millionär…