Im Zentrum von Ille Chamiers Gedicht steht die Figur der Schauspielerin Stella Avni – eine heute nahezu vergessene Künstlerin, deren Lebensspuren sich nur rudimentär rekonstruieren lassen. Gesichert ist: Sie wurde 1921 im damals rumänischen Czernowitz (Bukowina) geboren, jener multikulturellen Stadt, aus der auch Paul Celan und Rose Ausländer hervorgingen. Stella Avni war jüdischer Herkunft und schlug nach den Verwerfungen von Exil und Nachkriegszeit eine Schauspielkarriere ein.

Quellen belegen ihre künstlerische Tätigkeit in Tel Aviv: In den 1960er Jahren wirkte sie an israelischen Filmproduktionen mit und war auch im Theater präsent. Später tritt sie im deutschsprachigen Raum in Erscheinung, etwa am Düsseldorfer Schauspielhaus in den 1980er Jahren, wo Besetzungslisten ihren Namen führen.

Dass Chamier sie in einem Pariser Kontext – im „Hotel du Parc Montsouris“ – aufruft, verknüpft die Biographie Avnis mit der Erinnerungskultur um Celan und Ausländer. Damit erscheint sie nicht nur als Schauspielerin, sondern zugleich als lebendige Zeugin einer Generation von Exil- und Nachkriegskünstler*innen, deren Herkunft aus der Bukowina und deren jüdische Identität eng mit der literarischen Topographie der deutsch-jüdischen Moderne verbunden ist.

Randbemerkung: Der Maler und Lyriker Hans Günther Cremers malte die Schauspielerin, die einige Jahre in der Bilker Straße in Düsseldorf lebte. Das Gemälde befindet sich heute im Heinrich-Heine-Institut, welches den schriftlichen Nachlass Cremers‘ betreut. (Quelle: NRZ online vom 15.04.2010)

Stella Avni,

Jüdin aus Bukowina, vor der Lesung

von Paul Celan und Rose Ausländer

im Maison Heinrich Heine – November 2002

Strophe 1 – Einleitung (?) des Gedichtes

Annähernd gelesen | In Paris, im Hotel du Parc Montsouris, schläft eine alte Frau mit großen dunklen Augen schlecht. Schon das kleinste Hindernis löst bei ihr einen Hustenanfall aus. Sie reagiert auf die Vorstellung des ewigen, jungen Todes mit den Worten „Gewiss, gewiss“, doch statt des Todes tritt ein Morgen mit nieselndem Regen ein. Sie hebt eine mahnende Hand, als wollte sie etwas abwenden oder schützen, und damit hat sie nichts mehr laut fluchend zu klagen.

In einer Geste des Alltäglichen und zugleich Symbolischen trinkt sie demütig bitteren Kaffee, raucht eine Zigarette und klebt sich den Judenstern auf die Wange. Nach einer langen Schweigephase wendet sie sich schließlich direkt an die Erzählinstanz: „Bitte geh und ruf mir das Taxi zu Vater und Mutter zur Muttersprache.“

Diese Worte lassen sich als Hinweis auf eine Entfernung von der Herkunft verstehen, nicht nur räumlich, sondern auch innerlich. Die Frau ist in Paris, weit entfernt von ihrer Heimat Bukowina, und die Bezugnahme auf die Eltern und die Muttersprache kann zugleich eine innere Rückverbindung zu ihren Wurzeln darstellen. In diesem Zusammenhang wirkt der Ruf nach dem Taxi wie eine Bewegung zurück zu den Anfängen des eigenen Lebens, zu vertrauten Orten und Erfahrungen, die nun nur noch in Erinnerung oder Vorstellung erreichbar sind. Zugleich kann diese Bezugnahme auf Vater, Mutter und Muttersprache als eine symbolische Nähe zu Endlichkeit oder Tod gelesen werden: Die Frau richtet sich auf das, was ihr existenziell nahe war, als könnte dies ein letzter Halt oder Anker sein, während der Tod als „ewig jung“ nur angedeutet bleibt. Auf diese Weise wird sowohl die räumliche als auch die innere Distanz der Frau zur eigenen Herkunft deutlich.

Ille Chamier – Stella Avni

Erschienen in Gezinktes Licht, Edition Textille, 2003

-

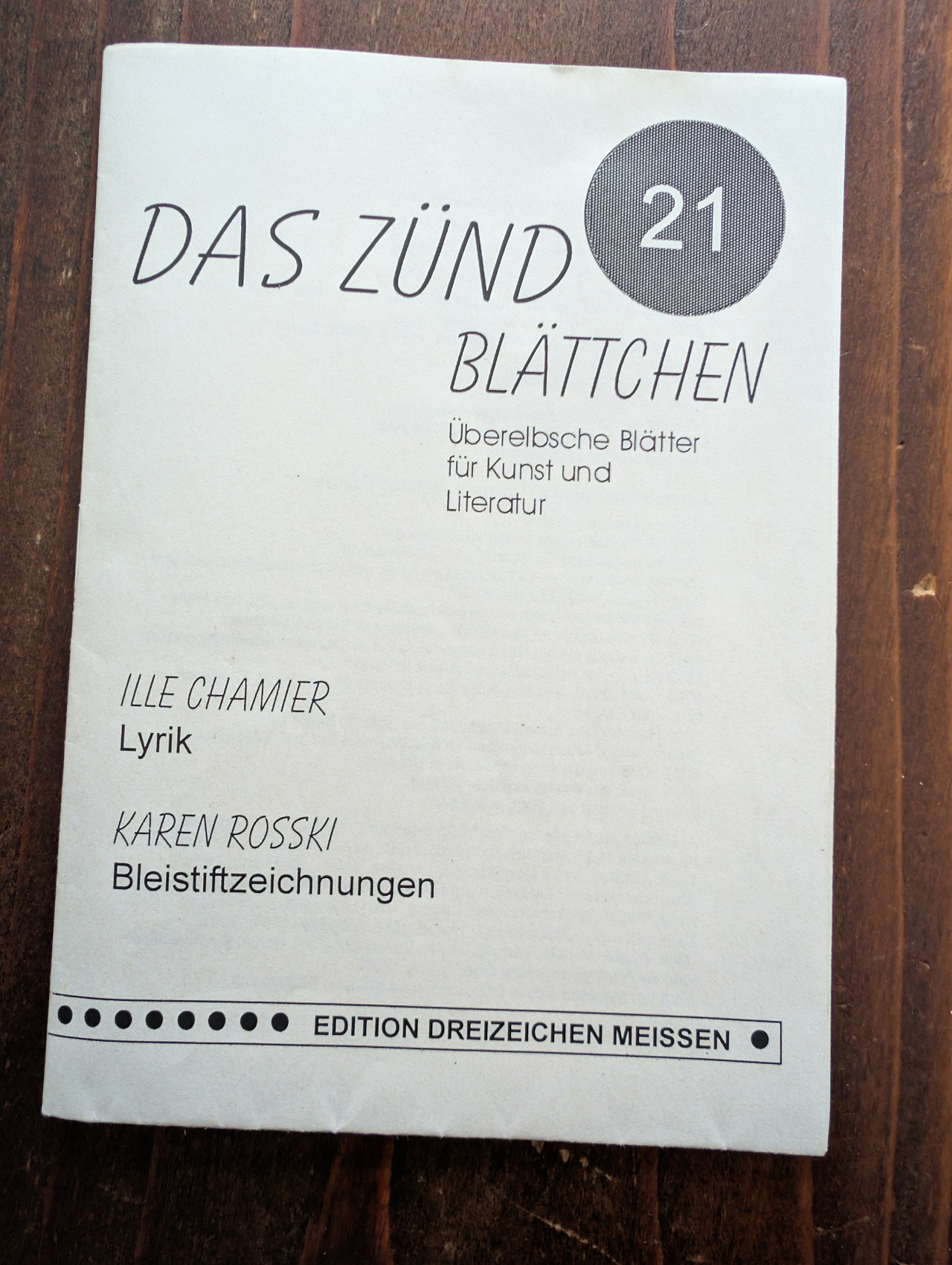

Ille Chamier & Karen Roßki

1–2 MinutenDAS ZÜNDBLÄTTCHEN – Heft 21 LektüreNotizen | Das Heft beinhaltet acht Gedichte der in Düsseldorf lebenden Autorin Ille Chamier und vier Bleistiftzeichnungen der Dresdner Künstlerin Karen Roßki. Stammabschnitte von Bäumen, die, obwohl blattlos, für mich die Energie der vier Jahreszeiten vermitteln. Details von Ästen, , markante Jungbäume, Totholz(?). Die Zeichnungen erinnern teils an Fabelwesen, so…

-

Ille Chamier – Am Tag, als ich hinfuhr, zum Treffen schreibender Frauen…

in Ille Chamier – Am Tag, Erzählung, Ille Chamier – Spurensuche, LektüreNotizen, Weibliche Persepktiven2–3 MinutenDie Erzählung „Am Tag, als ich hinfuhr, zum Treffen schreibender Frauen…“ (erschienen in Courage – Berliner Frauenzeitung, Juli 1979) offenbart scharfe gesellschaftskritische und feministische Positionen: Die Last der unsichtbaren Arbeit Ille Chamier beschreibt minutiös, wie Care-Arbeit (Kinderbetreuung, Haushalt) ihr Schreiben behindert. Bevor sie zum Frauentreffen aufbrechen kann, muss sie ein komplexes Netz aus Versorgungsaufgaben organisieren:…

-

Ille Chamier – Werk und Wege

4–5 MinutenIlle Chamiers Werk bewegt sich zwischen Tanz, Lyrik und bildender Kunst. Geboren 1937 am Niederrhein, begann sie ihr Studium 1956 mit Tanz an der Folkwangschule in Essen – gemeinsam mit Pina Bausch (Tanztheater Wuppertal). Nach einem Studium der Germanistik und Romanistik in München bis 1962 kehrte sie nach Düsseldorf zurück. Dort verbrachte sie Anfang der…