Das Gedicht beschreibt den Besuch eines Ortes, der als Hinrichtungsstätte diente. Der Raum wird sachlich geschildert: Unter der Decke sind Haken und ein schwarzer Balken sichtbar. Die kahlen, grauen Wände umschließen eine leere Stille, in die man vorsichtig hineintritt. Diese Stille wird als drückend beschrieben – wie Steine auf der Zunge oder ein einhüllender Rauch. An den Wänden finden sich keine direkten Spuren der Vergangenheit oder der letzten Blicke der Hingerichteten. Das einzige Zeugnis der Geschehnisse sind schriftliche Dokumente: Mit Schreibmaschine getipptes Papier, auf dem die Namen der Hingerichteten verzeichnet sind. Hinter jedem Namen steht ein Haken, und die Punkte der Schreibmaschine sind wie Einschlagkrater ins Papier gedrückt.

Historische Einordnung:

Das Gedicht bezieht sich auf die Hinrichtungsstätte im Gefängnis Berlin-Plötzensee während der nationalsozialistischen Diktatur (1933-1945). Hier wurden zwischen 1933 und 1945 tausende Menschen durch den Fallbeil oder den Strang hingerichtet, darunter politische Gegner des NS-Regimes, Widerstandskämpfer (wie viele aus dem Umfeld des Attentats vom 20. Juli 1944) und Opfer der NS-Militärjustiz. Die beschriebenen Haken und der schwarze Balken verweisen auf die Galgen, die für Massenhinrichtungen genutzt wurden. Die erwähnten Dokumente mit den Haken hinter den Namen entsprechen den geführten Hinrichtungslisten. Das Gedicht entstand vermutlich in der Nachkriegszeit als Auseinandersetzung mit diesem Ort des NS-Terrors.

Renatus Deckert arbeitet hier implizit mit Gefühlen, sowohl durch die Darstellung der Wirkung des Ortes auf den Besucher als auch durch die Lenkung der Leserwahrnehmung:

Körperliche und sensorische Wirkung:

Die Befehlsform („Senkst du die Lider“) und die direkte Ansprache („so siehst du„, „in die du behutsam die Schritte setzt“) ziehen den Leser in die Perspektive des Besuchers hinein.

Körperliche Reaktionen werden beschrieben: Die Stille legt sich wie „Steine auf deine Zunge“ und „hüllt dich ein wie Rauch“. Diese Metaphern evozieren direkt das Gefühl von Erstickung, Schwere, Lähmung und einem undurchdringlichen, bedrückenden Schleier.

Atmosphärische Verdichtung:

Begriffe wie „Stille“, „Leere“, „Grau“ und „behutsam“ erzeugen eine Atmosphäre der Beklemmung, Ehrfurcht und Bedrohung. Die Stille ist nicht friedlich, sondern aktiv und drückend („legt Steine“, „einhüllt“).

Der Kontrast zwischen der scheinbaren Leere („Kein Fleck an der Mauer erzählt…“) und dem einzigen, umso schrecklicheren Zeugnis (das Dokument mit den „Kratern“ und „Haken“) steigert die Düsterkeit.

Lenkung der Aufmerksamkeit auf das Unsagbare:

Das Schweigen der Mauern („erzählt nicht von dem letzten Blick“) und die Betonung der Stille lenken den Fokus auf das Abwesende – das Grauen, das hier stattfand und das sich der direkten Darstellung entzieht. Diese Leere erzeugt beim Leser das Gefühl des Unfassbaren und Entsetzens.

Gewalt in der Sprache:

Die Beschreibung des Dokuments ist emotional aufgeladen: Die Punkte sind „wie Krater ins Blatt geschlagen“, die Feder ist „kratzend“, die Haken hinter den Namen wirken wie brutale Abhakvorgänge. Dies überträgt die Gewalt der Vergangenheit auf das materielle Zeugnis.

Der Autor benennt keine Gefühle direkt (wie „Angst“, „Trauer“ oder „Abscheu“). Stattdessen erzeugt er emotionale Wirkungen:

Durch die Identifikation mit der Besucherperspektive („du“).

Durch die Schilderung körperlicher Empfindungen (Steine auf der Zunge, einhüllender Rauch).

Durch die Verdichtung einer bedrückenden, gewaltvollen Atmosphäre (Stille, Leere, Grau, das gewaltsame Dokument).

Durch das Aufzeigen der Abwesenheit von Spuren, was das Grauen nur umso präsenter macht.

Lesende werden also nicht über ihre Gefühle informiert, sondern durch Sprache und Bildlichkeit unmittelbar in einen Zustand der Beklemmung, des Unbehagens und der Trauer über das Unsagbare versetzt. Die Gefühle entstehen aus der Wahrnehmung des Ortes und seiner Zeugnisse, die der Autor sprachlich vermittelt.

Das Gedicht erschien 2011 in der Anthologie Es gibt eine andere Welt – erschienen im Poetenladen. Der Internetauftritt der Gedenkstätter Plötzensee.

-

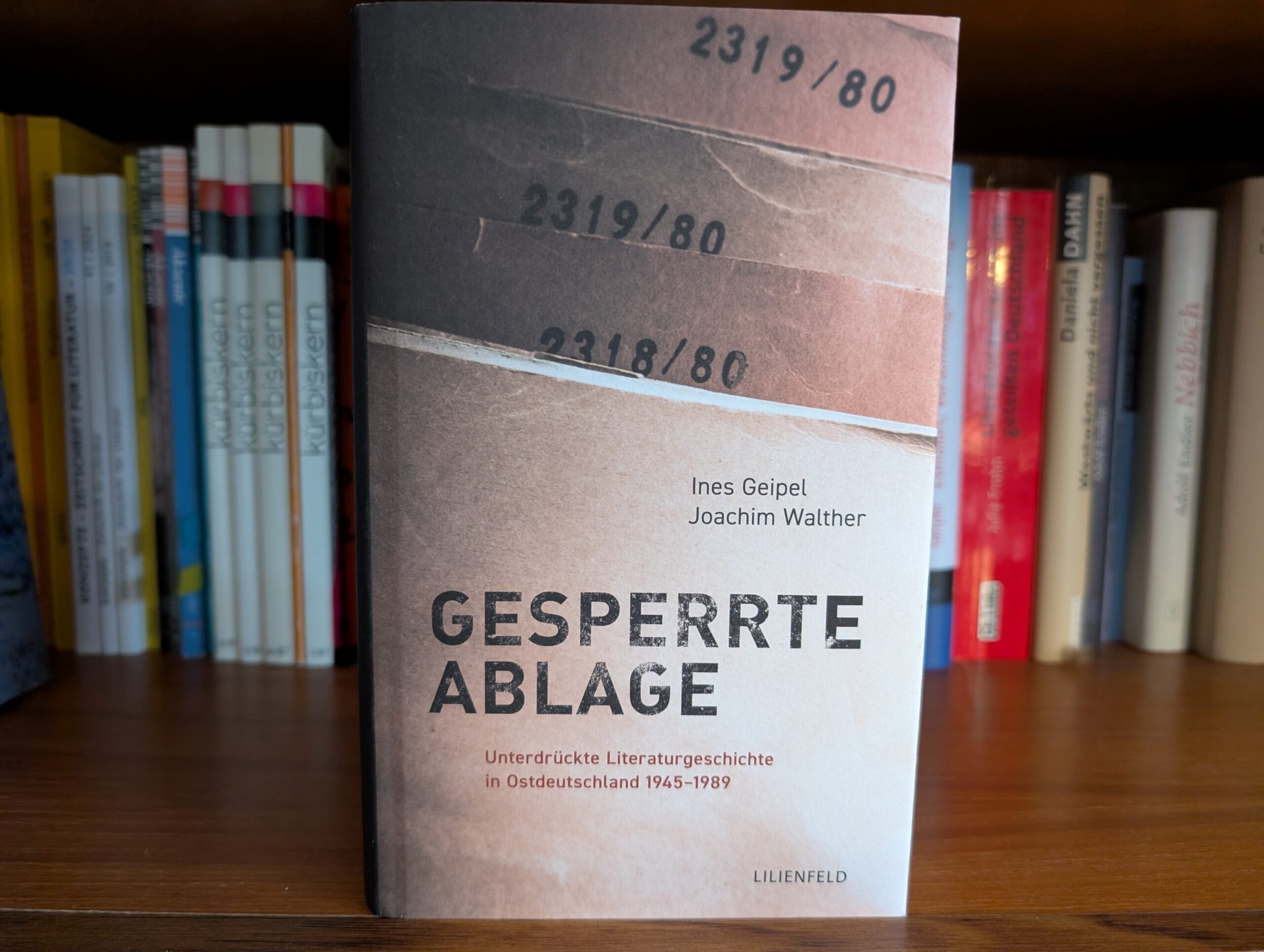

Gesperrte Ablage – Ines Geipel & Joachim Walther

Gesperrte Ablage. Unterdrückte Literaturgeschichte in Ostdeutschland 1945–1989Ines Geipel / Joachim Walther, Lilienfeld Verlag Mit Gesperrte Ablage legen Ines Geipel und Joachim Walther eine Literaturgeschichte vor, die lange nicht erzählt worden ist – und strukturell nicht erzählt werden konnte. Das Buch rekonstruiert jene literarischen Stimmen der DDR, die nicht publiziert, nicht rezipiert, nicht erinnert werden durften.…

-

Marina Büttner – Jüdischer Friedhof Weißensee

3–4 MinutenAnnähernd gelesen | Gedichtlektüre und Kontext. Das 1-strophige Gedicht von Marina Büttner verdichtet eine Momentaufnahme auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee zu einer Folge von starken, teils naturrohen Bildern, in denen persönliche Erschütterung und historische Schwere ineinanderfließen. Zwischen verwitterten Steinen, Symbolen und Zeichen des Verfalls verhandelt es die Beziehung von Zeit, Wahrheit und Erinnerung. Gelesen habe…

-

Olga Benario Prestes: Literarisches Porträt und Nachleben

4–6 MinutenTätigkeit als Autorin | Olga Benario verfasste 1929 in Moskau die Schrift „Berlinskaja komsomolija“ (Der Berliner kommunistische Jugendverband), die auf Russisch erschien. 2023 erschien dieser Text erstmals auf Deutsch unter dem Titel „Berliner Kommunistische Jugend“ in deutscher Übersetzung von Kristine Listau beim Verbrecher Verlag. Das Werk beschreibt den Alltag der Kommunistischen Jugend in Berlin-Neukölln mit…

-

Ille Chamier und Stella Avni

2–3 MinutenIm Zentrum von Ille Chamiers Gedicht steht die Figur der Schauspielerin Stella Avni – eine heute nahezu vergessene Künstlerin, deren Lebensspuren sich nur rudimentär rekonstruieren lassen. Gesichert ist: Sie wurde 1921 im damals rumänischen Czernowitz (Bukowina) geboren, jener multikulturellen Stadt, aus der auch Paul Celan und Rose Ausländer hervorgingen. Stella Avni war jüdischer Herkunft und…

-

Unbeirrt subjektiv sein

4–6 MinutenEin literarischer Essay zu Kurt Martis Subjektivität „Jeder Terror rechtfertigt sich mit objektiver Notwendigkeit. Um so mehr gilt es, unbeirrt subjektiv zu sein.“ – Kurt Marti Was soll das heißen – „unbeirrt subjektiv sein“? Ist Subjektivität nicht genau das, was wir in rationalen Diskursen zu überwinden suchen? Je länger ich über Martis Worte nachdenke, desto…

-

Heil

2–3 MinutenAnnähernd gelesen | Ilse Chamiers Gedicht reflektiert ihre Erfahrungen als Kindergartenkind im nationalsozialistischen Deutschland. Dabei verbindet sie Erinnerungen an Rituale, religiöse Erziehung und Kriegsrealität zu einer erschütternden Collage – ruhig im Ton, aber tiefgründig in der Aussage. Die sprachliche Einfachheit kontrastiert mit der Komplexität des Erlebten. Politische und religiöse Rituale – Spiegelungen von Macht Schon…

-

Das erste Buch: Eine Anthologie über literarische Debüts

2–3 MinutenRenatus Deckerts „Das erste Buch. Schriftsteller über ihr literarisches Debüt“, erschienen 2007 im Suhrkamp Verlag, ist eine Anthologie, die sich der Bedeutung des ersten veröffentlichten Werks von Autoren widmet. Für dieses Projekt bat Deckert fast einhundert deutschsprachige Schriftstellerinnen und Schriftsteller, ihre Gedanken und Erfahrungen zu ihrem Debüt in einem Text zu formulieren, oft Jahrzehnte nach…

-

Ein rotes Kreuz, das sein Schicksal besiegelt.

3–4 MinutenSasha Filipenko | Rote Kreuze. Ein Roman Sachbücher mag ich eher selten. Lieber ist es mir, Wissen aus fundiert recherchierten Romanen zu sammeln. Da geschieht meist eher unbewusst, leicht und nachhaltiger, weil ich für dieses dann eine Verknüpfung habe. Wie viel man für sich mitnehmen kann, hängt vom Lesestoff ab. Das Buch, welches ich hier…

-

Kurt Marti | Zärtlichkeit und Schmerz

4–6 Minuten«Jeder Terror rechtfertigt sich mit objektiver Notwendigkeit. Um so mehr gilt es, unbeirrt subjektiv zu sein.» Kurt Marti Dieses Buch von Kurt Marti aus dem Jahre 1979 trägt den Titel : Zärtlichkeit und Schmerz | Notizen. Die Formulierung wirkt auf eine überraschende, fast provokative Art emotional und subjektiv, was umso mehr auffällt, als der Autor sonst…

-

Wolken und Kastanien – Der Newsletter von Renatus Deckert

3–5 MinutenSt. Johannis, die älteste der drei großen Lüneburger Kirchen, war für mich vor allem eins: schmuddeliger Durchgangsort. Abfall in den Ecken, trunkene Menschen auf den Stufen, Tauben, die ihre Spuren hinterließen. Ich bin oft daran vorbeigegangen, ohne hinzusehen. Dann las ich Renatus Deckerts Text über diese Kirche. Kennengelernt hatte ich ihn bei einem Schreibworkshop im…